Patrick De Wever, géologue, spécialiste des radiolaires, est professeur au Muséum national d'Histoire naturelle et responsable de l'inventaire national du Patrimoine Géologique. Les membres de la SAGA le connaissent bien ; ils ont déjà suivi plusieurs de ses conférences et ils lisent ses ouvrages et ceux qu'il dirige, notamment les volumes du Patrimoine géologique (coédition du MNHN et Biotope) sur les stratotypes français et les Balades géologiques en ville.

La conférence d'aujourd'hui est un peu particulière puisque c'est la première d'un cycle sur la stratigraphie. Patrick De Wever nous en rappelle les principes et nous montre certaines de ses spécificités.

Les grands principes de la stratigraphie

La stratigraphie est une discipline des sciences de la Terre qui étudie la succession des différentes couches géologiques ou strates. Son origine est ancienne et est attribuée notamment à Niels Stensen (1638-1686), géologue et évêque danois, dont le nom francisé est Nicolas Sténon. Il en énonça le premier principe, celui de superposition. Celui-ci fut ensuite complété par d'autres principes que nous résumons ci-dessous sans les développer (les conférences suivantes reviendront sur ces sujets) :

- principe de continuité : une même couche a le même âge sur toute son étendue ;

- principe d'actualisme : les structures géologiques passées ont été formées par des phénomènes (tectoniques, magmatiques, sédimentaires ou autres) agissant comme à notre époque ;

- principe d'identité paléontologique : deux couches ayant les mêmes fossiles sont considérées comme ayant le même âge ;

- principe de superposition : en l'absence de bouleversements structuraux, une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre ;

- principe d'horizontalité : les couches sédimentaires se déposent horizontalement ; une séquence sédimentaire qui n'est pas en position horizontale a subi des déformations postérieures à son dépôt ;

- principe de recoupement : les couches sédimentaires sont plus anciennes que les failles ou les roches qui les recoupent ;

- principe d'inclusion : les morceaux de roche inclus dans une autre couche sont plus anciens que leur contenant.

Nicolas Sténon |

Georges Cuvier |

Alcide d'Orbigny |

| Source : Wikimedia Commons | ||

L'échelle des temps géologiques, les stratotypes de durée et de limite

On n'imagine pas d'écrire l'histoire de France sans repère chronologique et sans les dates qui jalonnent cette histoire : Charles Martel à Poitiers, la bataille de Marignan, la mort de Louis XIV, la prise de la Bastille, etc.

Pour décrire et expliquer l'histoire de la Terre, le géologue a également besoin d'une échelle de temps pour situer les événements les uns par rapport aux autres. Deux méthodes sont possibles pour décrire une échelle : définir les barreaux ou l'espace entre les barreaux. Mais le géologue est confronté d'emblée à plusieurs difficultés :

- le temps détruit ou modifie le paysage géologique, il n'est accessible que par des traces ;

- si certains événements sont brefs (exemple la chute d'une météorite), la plupart sont progressifs, correspondent à des durées pouvant atteindre des milliers ou millions d'années (exemples : un épisode volcanique, la formation d'une chaîne de montagne, l'ouverture d'un océan) et sont difficiles à délimiter.

Dans cette quête de l'échelle géologique, les premiers repères ont été lithologiques, répondant à des besoins économiques, démarche que l'on retrouve dans la dénomination de certaines périodes encore utilisées : le Carbonifère pour le charbon, le Mushelkalk pour le calcaire coquillier, le Crétacé pour la craie, etc.

Un progrès important a été fait lorsqu'on a retenu des repères basés sur les fossiles. Le naturaliste et paléontologue français Alcide d'Orbigny (1802-1857) a ainsi défini un grand nombre d'étages géologiques à partir des faunes fossiles observées en des lieux précis. Les localités et les couches de référence, appelées stratotypes constituent des étalons de l'échelle. Exemples : le Sinémurien de Semur-en-Auxois (Côte d'Or), le Toarcien de Thouars (Deux-Sèvres), le Bajocien de Bayeux (Calvados), l'Aptien d'Apt (Vaucluse), le Stampien (en latin Stampae) d'Étampes (Essonne), etc.

D'autres étages ont été ajoutés après d'Orbigny et on compte au total une quarantaine de stratotypes français. Un certain nombre n'ont qu'un intérêt local et sont peu utilisés, mais il en reste tout de même environ la moitié dans l'échelle stratigraphique internationale actuelle. On est impressionné par la qualité des travaux de ces pionniers lorsqu'on se rappelle que les connaissances scientifiques de l'époque étaient très éloignées des nôtres :

- pour d'Orbigny, chaque étage correspondait à des espèces qui disparaissaient lors d'une catastrophe et étaient remplacées par de nouvelles espèces qui caractérisaient l'étage suivant. C'était basé sur la théorie fixiste et catastrophiste de Georges Cuvier (1769-1832) mais amplifiée ;

- l'âge de la Terre était évalué à quelques milliers d'années seulement, ce qui semblait compatible avec les 26 catastrophes de Cuvier.

Les stratotypes français Source : P. De Wever |

Le concept de stratotype utilisé par d'Orbigny permettait de définir des durées et de les rattacher entre elles. Mais on avait tendance à utiliser des couches très fossilifères comme celles des plates-formes continentales, ce qui laissait la possibilité d'avoir des lacunes dans l'échelle, lacunes pouvant provenir soit de l'érosion, soit de l'absence de sédimentation à certaines périodes.

Il a semblé plus rigoureux de remplacer les stratotypes de durée par des stratotypes de limite, la définition d'un stratotype de limite fait référence à un événement. Pour le Phanérozoïque, on retient le plus souvent l'apparition d'un fossile (FAD = First Appearance Datum), qui est considérée comme plus rapide, donc plus précise, que sa disparition. Un étage de l'échelle est défini par son début matérialisé par un GSSP (= Global Stratotype Section and Point). Par construction, cette méthode évite les lacunes puisque chaque étage se termine lorsque le suivant commence, mais il n'évite pas les fluctuations, car on ne peut jamais assurer qu'un fossile est réellement le premier de l'espèce (on peut en trouver ultérieurement un autre plus ancien).

Pratiquement, chaque GSSP est matérialisé par « un clou d'or » positionné à un niveau précis d'une formation parfaitement localisée ; leur création est soumise à la norme ISO 19 108. Certains GSSP sont considérablement mis en valeur, comme celui de Meishan (Chine) qui marque le début du Trias mais un grand nombre sont très discrets... parfois même difficiles à trouver, comme ceux du Dévonien situés dans la Montagne Noire.

Actuellement, l'échelle stratigraphique internationale a retenu sept stratotypes de limite en France, dont trois dans la Montagne Noire : la base du Frasnien à Puech de la Suque, la limite Frasnien-Famennien à Coumiac et la limite Famennien-Tournaisien à la Montagne de la Serre.

En positionnant les étages les uns par rapport aux autres, l'échelle stratigraphique est relative mais elle est complétée par une datation absolue qui donne un âge et une incertitude à chaque GSSP. Cette datation dite radiochronologique est fondée sur la mesure des concentrations isotopiques des éléments radioactifs inclus dans les roches.

GSSP Frasnien-Famennien Coumiac |

GSSP Famennien-Tournaisien Montagne de la Serre |

| Deux GSSP dans la Montagne Noire Source : P. De Wever | |

Ages de la Terre et de la vie

Ces deux exemples donnent une première idée des problèmes posés par la datation des phénomènes naturels.

Chacun sait que la Terre, comme l'ensemble du système solaire, s'est formée par accrétion de particules et de corps plus ou moins importants. On est tenté de considérer que son âge correspond à la fin du phénomène, mais la difficulté vient du fait qu'il n'est pas totalement terminé (chaque jour plusieurs centaines de tonnes de poussières et de météorites tombent sur la surface de la Terre). Finalement, l'âge retenu est celui des premiers solides alumino-calciques de chondrites, inclusions observées dans certaines météorites. La mesure par radiochronologie faite sur les météorites Allende et Efremovka a donné un âge de 4 568,5 Ma ± 0,5 Ma. La mesure est remarquablement précise et on estime qu'il correspond au début de la formation du système solaire et de l'accrétion de la Terre. Cela montre tout de même la part d'arbitraire lorsqu'on déclare que c'est « l'âge de la Terre ».

La naissance de la vie est encore plus problématique que celle de la Terre. Si la notion de vie nous est familière, le concept est difficile à définir scientifiquement (les virus possèdent certaines caractéristiques du vivant mais ne peuvent se répliquer seuls, ils peuvent même comme la mosaïque du tabac être cristallisés). Quelques repères suffisent pour donner une idée des difficultés :

- 2,7 Ga : traces avérées de la vie ;

- 3,5 Ga : traces probables de la vie ;

- 3,8 Ga : traces de vie très incertaines ;

- 4,3 Ga : les conditions physico-chimiques et géologiques de la Terre sont compatibles avec la présence de la vie.

Finalement, on voit que l'âge de la vie est pratiquement inconnu aujourd'hui, ou du moins que son incertitude est considérable, de plus d'un milliard d'années : on a du mal à définir ce qu'est la vie, il existe plusieurs théories sur son origine, elle a pu apparaître plusieurs fois à la surface de la Terre, les traces des premiers temps de la Terre sont très rares.

La pente de cette courbe donne l'âge de la Terre Méthode de Clair Patterson Source : Gargaud et al 2009 |

Quelques exemples de GSSP

Dans la pratique, le choix des GSSP n'est pas aussi simple que la définition pourrait le laisser penser. Pour un même GSSP, plusieurs sites sont en général candidats, chacun ayant ses avantages et inconvénients ; le choix se fait par le vote d'une commission internationale et n'est pas exempt ni d'une certaine imprécision ni de subjectivité. Nous prendrons trois exemples qui font partie des cinq extinctions majeures que la Terre a connues.

Le GSSP de la limite Frasnien-Famennien est en France, dans la Montagne Noire, plus précisément dans la carrière de Coumiac. Elle fut ratifiée en 1993 et est datée à 374,5 Ma ± 2,6 Ma. La limite se situe au dessus d'un horizon à extinction (le Kellwasser) qui inclut des conodontes (Ozarkodina et Ancyrodella) et des Goniatites (Gephuroceratidae et Beloceratidae). Le marqueur utilisé est l'apparition d'un conodonte Palmatolepsis triangularis, mais on est très surpris par la publication qui définit la limite : « la définition révisée de la limite inférieure de la zone [celle de Palmatolepsis triangularis] exclut les extrêment rares occurrences de Palmatolepsis triangularis quelques centimètres en dessous, dans la zone à conondonte sommittale ». Autrement dit, la limite est quelques centimètres au-dessus du niveau où elle devrait être !

La limite Permien/Trias marque la fin de l'ère Primaire et le début de l'ère Secondaire. Le GSSP retenu par la commission internationale est en Chine, à Meishan. L'indicateur est l'apparition d'une espèce de conodonte, Hindeodus parvus. La radiochronologie de la formation donne un âge de 252,17 Ma avec une incertitude de ± 0,06 Ma. Mais cette précision est relativement trompeuse. A la frontière des deux ères Primaire et Secondaire, la Terre a subi des événements géologiques majeurs pendant plusieurs millions d'années : formation des trapps de la Chine du Sud et de Sibérie, baisse du niveau de la mer, disparition d'une grande partie de la plate-forme continentale, variations climatiques importantes. Or, ces événements qui ont entraîné la plus grande crise biologique de tous les temps sont eux datés avec beaucoup plus d'incertitude.

La limite Crétacé/Tertiaire (66,0 Ma), est sans doute l'événement le plus connu de l'histoire de la Terre ; on le fait couramment et abusivement correspondre à la disparition des Dinosaures. Le GSSP du Danien (premier étage du Tertiaire) est à la base d'une couche d'argile bien précise située en Italie, près de Gubbio, col de la Bottacione, ou à Elf Kef (Tunisie), ou encore à Bidard (France)... Ici, le critère retenu n'est pas l'apparition d'un fossile, mais le pic observé dans le taux d'iridium, anomalie attribuée à la chute de la météorite de Chicxulub. Comme pour la limite Permien/Trias, la précision de cette indication ne doit pas nous tromper sur ce qu'est la crise biologique et sa durée. Plusieurs événements géologiques importants ont eu lieu avant l'impact de la météorite : l'émission des trapps du Deccan (Inde), la baisse du niveau de la mer, un refroidissement puis un réchauffement de la température. Cet ensemble d'événements a provoqué la disparition de nombreuses espèces, surtout dans le milieu marin, sur plusieurs millions d'années. La plupart des grands reptiles ont disparu avant 66,0 Ma, les Ammonites également. Par contre certains Dinosaures (les Hadrosaures) semblent avoir survécu quelque temps au tout début du Tertiaire, sans parler des Oiseaux qui sont également des Dinosaures. Un bon exemple pour montrer que la disparition et la naissance des espèces ne se font pas de manière instantanée, même à l'échelle des temps géologiques, est donné ci-dessous avec deux groupes de foraminifères (Globotruncanidés et Globigérinidés) et quelques espèces de nannofossiles calcaires.

Disparition de groupes de foraminifères et naissance d'espèces de nannofossiles à la limite K/T Source : P. De Wever |

Echelle des temps géologiques : une échelle évolutive

L'échelle basée sur la biostratigraphie fournit des âges relatifs corrélés à des âges chiffrés dits « absolus » obtenus par radiochronologie. Mais la corrélation entre les deux approches n'est pas constante et les âges des différents niveaux varient en fonction des dates de publication des échelles.

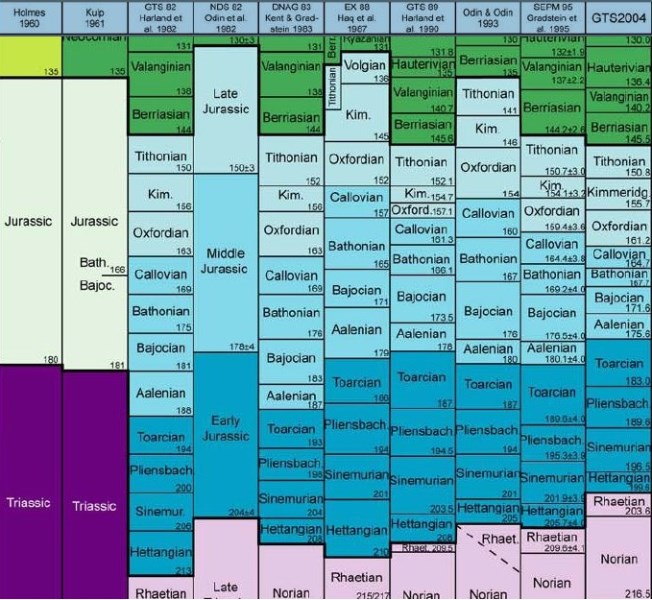

A titre d'exemple, nous donnons ci-dessous dix versions de l'échelle du Jurassique publiées sur les 50 dernières années, entre 1960 et 2004. Rappelons que le Jurassique (en bleu sur le diagramme) fait suite au Trias (en mauve) et précède le Crétacé (en vert). Pour une même limite, on constate que les variations entre les différentes échelles atteignent souvent plus de 10 millions d'années. Quelques exemples :

- la base de l'Hettangien, premier étage du Jurassique, est passée de 180 Ma dans l'échelle de 1960 à 199,6 Ma dans celle de 2004, elle a reculé de 19,6 Ma ;

- la base du Bernassien, premier étage du Crétacé, est passée de 135 Ma dans l'échelle de 1960 à 145,5 Ma dans celle de 2004, elle a reculé de 10,5 Ma ;

- la limite du Callovien / Oxfordien varie entre 152 Ma (échelle de 1987) et 163 Ma (échelle de 1983), soit 11 Ma.

Une autre source d'imprécision vient du fait que si, à un moment donné un groupe de fossiles est associé à une tranche de temps, il est possible qu'on le fasse correspondre plus tard à une autre tranche. A titre d'exemple, on peut comparer les répartitions supposées du radiolaire Andromeda crassa, dans les années 1980 et 1995 :

- en 1980, la répartition supposée allait de l'Oxfordien supérieur au Kimméridgien supérieur, soit 160-150 Ma (échelle de 1982) ;

- en 1995, elle allait du Bathonien supérieur au Kimméridgien supérieur, soit 167-151 Ma (échelle de 1995).

Ces exemples montrent que l'équivalence datation relative / datation « absolue » n'a qu'une valeur momentanée. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, pour le géologue, l'âge paléontologique est généralement plus clair et moins sujet à caution que l'âge radiochronologique.

Comparaison des étages du Jurassique moyen sur dix échelles différentes entre 1960 et 2004 Source : extrait de la Commission stratigraphique iunternational |

Conclusion

Quelques remarques en guise de conclusion :

- la nature est un continuum, beaucoup d'événements majeurs portent sur des durées importantes (de plusieurs millions d'années) et ont des causes multiples non simultanées ; il est difficile de les situer sur une échelle des temps ;

- les deux échelles stratigraphiques, l'une relative, l'autre absolue sont complémentaires. Les deux évoluent et contribuent à l'amélioration de nos connaissances ;

- la construction de l'échelle stratigraphique est basée sur des hypothèses qui peuvent être corrigées. Ces remises en cause modifient la datation des étages d'une manière sensible, éventuellement de quelques millions d'années. Cela n'est rien d'autre que l'application de la méthode scientifique. Conséquence : dans une publication professionnelle mentionnant des étages stratigraphiques, il est nécessaire de préciser la version de l'échelle utilisée car celle-ci n'est pas fixe ;

- les stratotypes sont des lieux ayant une valeur scientifique. On ne peut les conserver comme le mètre étalon dans le pavillon de Breteuil à Sèvres, mais on doit les protéger. Ils font partie de notre patrimoine.

Les participants remercient amicalement Patrick De Wever pour cette conférence. Sa culture, ses anecdotes et son humour sont toujours très appréciés et rendent ses exposés passionnants, même lorsque le sujet est a priori plutôt austère. La SAGA tient également à le remercier pour l'aide qu'il apporte régulièrement à notre association. Nous l'applaudissons très chaleureusement.

Quelques indications pour approfondir le sujet de la conférence :

- « Temps de la Terre, temps de l'Homme », Patrick De Wever, éditions Albin Michel, 2012

- « La mesure du temps dans l'histoire de la Terre », Patrick De Wever, Loïc Labrousse, Daniel Raymond, André Schaff, Vuibert, 2006

- « Paléobiosphère », Patrick De Wever, Bruno David, Didier Néraudeau, MNHN, SGF, Vuibert, 2010

- International Commission on Stratigraphy, le site officiel de la Commission Internationale de Stratigraphie