Jean-François Gazin est membre du Conseil d'Administration de la SAGA et responsable de la commission Minéralogie ; mais sa culture scientifique va bien au delà des minéraux, comme le montre cette "tribune libre" qui est la première d'une série sur l'histoire des sciences exactes.

Un terme revient fréquemment dans la littérature Internet anglo-saxonne pour qualifier les sciences au Moyen Age occidental de "dark ages". La littérature européenne - très réduite sur le sujet - fait, elle, état de "clair obscur scientifique" ou d'une période "pré-moderne". Sans prétendre que l'époque médiévale ait été particulièrement fertile dans le domaine des sciences exactes, ces jugements lapidaires méritent toutefois d'être nuancés pour que soit restituée au Moyen Age sa contribution effective au développement de la pensée scientifique.

Si on limite notre objet aux sciences exactes dans le périmètre de l'Europe occidentale actuelle entre les VIIIe et XVe siècles, on retiendra que le Moyen Age procède de la connaissance grecque et singulièrement de la pensée d'Aristote. C'est ainsi que pour le savant médiéval, est scientifique ce qui est logiquement démontrable : l'approche expérimentale reste très ambiguë et sujette à caution. Notre savant couple étroitement science profane et science religieuse, la première restant de toute façon subordonnée à la seconde. Pour lui, le ciel seul est parfait c'est-à-dire immuable et non susceptible d'évolution ; le système du monde est organisé à partir du cercle qui traduit cette perfection.

|

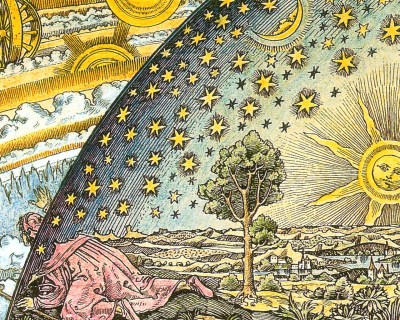

L'univers fini d'Aristote devait nécessairement avoir un bord, mais qu'y avait-il au-delà de celui-ci ? La question commence à poindre dans l'occident médiéval qui tente timidement de rejeter le monde clos d'Aristote au profit de l'espace infini. Il développe pour ce faire, observations et instruments. |

Le savant médiéval ne dispose de la connaissance grecque que par une médiation arabe, associée notamment aux flux de connaissances véhiculés avec les grandes conquêtes omeyyades des VIIe et VIIIe siècles en Europe. De grands savants arabes revisitent la pensée d'Aristote, en réévaluant l'approche expérimentale et en privilégiant désormais le "comment" sur le "pourquoi". Cette analyse entend déboucher sur du concret (qui peut d'ailleurs être la pierre philosophale ou l'élixir de longue vie) : le savant arabe travaille en équipe, il est mathématicien autant qu'ingénieur ; il devient excellent technicien pour perfectionner les instruments de ses mesures. A partir entre autre des développements mathématiques associés à ses besoins commerciaux, la Bagdad des IX e et X e siècles rayonne alors sur le monde scientifique.

|

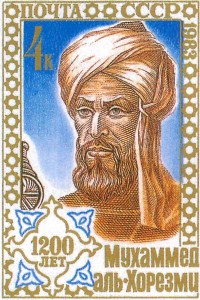

Redécouvert au XIXe siècle, Al-Khwarizmi (783?- 850?), citoyen de Bagdad, exposera la nécessité et la méthode pour ramener une équation à une forme canonique. Pratique avant tout, il appliquera celle-ci en consacrant sa vie aux transactions commerciales, à l'arpentage et à la répartition des héritages. Il professe une méthode de calcul pas à pas, décomposant un problème en une suite d'opérations élémentaires isolées et de résultats intermédiaires : son nom a été latinisé en "Algorithmus", cela rappelle quelque chose... |

Est donc alors entamée une séparation entre le sacré et le profane que le savant occidental n'acceptera pas sans réticences. En effet, si la pensée d'Aristote peut éventuellement être rendue compatible des textes sacrés qui gouvernent la société médiévale occidentale, sa relecture (voire sa remise en cause) à la lumière de l'expérimentation ne l'est plus. D'où le considérable effort intellectuel du Moyen Age pour tenter de concilier ces textes avec la pensée grecque enrichie de l'apport arabe. Les savants médiévaux parviendront peu ou prou à une telle conciliation qui est en fait l'une des plus prodigieuses impasses intellectuelles de l'histoire du monde et dont notre Moyen Age ne se remettra pas, dans un premier examen.

Pour ne prendre qu'un exemple, les données d'observation font apparaître, dès le XI e siècle, des trajectoires planétaires dont le modèle aristotélicien ne rend pas compte. Le savant médiéval ne remettra pas pour autant en cause le modèle. Il fera donc l'impossible pour lui conserver sa valeur explicative, mais au prix de l'introduction de multiples concepts complémentaires, tous parfaitement erronés : Aristote est sauf, mais à quel prix ! Le système du monde devient de plus en plus complexe : il empile des erreurs pour compenser une erreur initiale tout en lui conservant un semblant de valeur explicative que de meilleures observations remettent en permanence en cause. Et, si les phénomènes observés résistent à une intégration dans le système d'Aristote, ils seront purement et simplement ignorés de la société médiévale occidentale. La supernova de 1054 offre le plus parfait exemple d'une telle occultation, alors que ce phénomène est bien décrit dans les cultures non aristotéliciennes à la même époque (Chine ou Inde).

Si le doute s'est installé dans la communauté scientifique, peu de textes en témoignent. Il fallait alors au moins être roi pour se permettre d'observer en 1280 que "la machinerie compliquée du système ptoléméen aurait été plus simple si le Tout-Puissant m'avait consulté lors de sa création".

Un autre exemple porte sur la détermination vers 1320 de la nature exacte de l'arc en ciel. L'explication de celui-ci par les lois de la

réfraction était en fait accessible au tournant de l'an mil, compte tenu des connaissances disponibles. En 1250, Roger Bacon avait accès à ces connaissances

et ce réel érudit pouvait en faire le meilleur usage en expliquant le phénomène. Il en a cependant fait le pire usage en écrivant "On ne saurait rendre

compte de l'arc en ciel sans combiner des données mathématiques, de l'expérience et de l'exégèse, puisqu'elles nous en livrent respectivement

les causes matérielle, efficiente et finale". Au milieu du XIII Ce qui n'empêchera pas Bacon, comme tant d'autres dont les grands enseignants de la toute nouvelle Université de Paris, de capitaliser du savoir

en notant les résultats de nombreuses expérimentations. Il y a alors une grande rigueur intellectuelle à consigner des résultats dont il est de plus

en plus évident qu'ils ne sont pas réductibles au système d'Aristote : cette compilation fait partie de l'apport scientifique du Moyen Age.

L'époque fut-elle donc celle d'un "clair obscur scientifique" ? Une partie de la réponse tient sans doute au statut même du savant médiéval

qui est la plupart du temps un homme d'Eglise: c'est un fait social. Sans être nécessairement un homme d'appareil, il intériorise une foi profonde :

c'est un fait culturel. Cette foi ne peut être questionnée sans déchirement : "Si notre foi est douteuse, alors notre espérance est vaine"

tonnera Saint Bernard. Pour notre savant, l'effort d'explication, aussi profond et sincère soit-il, ne peut donc s'affranchir de cette foi qui estime

pouvoir éclairer tant la méthode que l'objet même de la recherche. Dans ces conditions, sortir de la lettre des textes sacrés, c'est risquer de passer

en "apesanteur" car le bagage intellectuel alternatif est trop léger. Rendre plus dense ce bagage requiert un rare courage. Peu en seront capables :

ils en paieront le prix fort.

L'épanouissement scientifique ultérieur sera en partie initié par les acquis réels du Moyen Age, mais alors inscrits dans une autre logique qui

leur donnera une valeur explicative sans commune mesure : la sécularisation. Ce sera alors la Renaissance, objet d'une prochaine "tribune libre".