Comme dans celle qui l'a précédée ("Les sciences exactes au Moyen-Age") en 2011, ne sont prises en compte dans cette tribune libre que les sciences exactes, alors que d'autres sciences fleurissent, aussi bien au Moyen-Age qu'au temps de la Renaissance, dont la médecine par exemple. De même les sciences ne sont-elles traitées que dans l'univers occidental, sans inclure les riches apports de l'Extrême-Orient et de l'Inde à la même époque.

Introduction

Les sciences de la Terre ne sont alors pas constituées en tant que telles, tant le monde souterrain est objet de méfiance. En effet, selon les textes sacrés (les seuls qui comptent, y compris au niveau scientifique), ce monde est celui du Malin et de ses affidés. De plus une observation raisonnée de l'environnement terrestre met en évidence le phénomène de sédimentation, donc l'importance d'un temps totalement incompatible avec une création du monde en 7 jours. Avec Georg Bauer, les sciences de la Terre feront néanmoins une timide apparition dans la pensée de la Renaissance, mais ce n'est que dans la seconde moitié du XIXe siècle que la minéralogie par exemple sera reconnue comme science exacte, suite notamment aux travaux de l'anglais Smithson.

Cette tribune propose un voyage dans la pensée scientifique occidentale du milieu du XVe au milieu du XVIIe siècle, à la découverte de personnages souvent déroutants pour notre époque, mais toujours fascinants. Hors de toute prétention à l'exhaustivité ou de toute tentative épistémologique, cette présentation aussi partielle que partiale se propose de présenter des personnages que le temps m'a appris à aimer, à tenter de retrouver leur cheminement intellectuel et à lui restituer une logique propre. Cette logique que la société savante des Lumières saura magnifier.

L'évolution de la représentation du système du monde (l'imago mundi médiéval) constitue sans aucun doute un excellent "traceur" de la pensée scientifique d'une époque : c'est encore vrai en 2012. Identifier le legs de l'occident médiéval au XVe siècle naissant et comparer celui-ci avec ce que la Renaissance laissera aux Lumières, en termes de connaissance et de démarche scientifiques : tel sera le fil conducteur de cette présentation.

Une Renaissance scientifique ?

L'idée d'une Renaissance scientifique est parfois contestée au profit d'une Renaissance d'abord artistique. Un examen attentif la fait apparaître en fait comme une étape originale et essentielle de la genèse de la science occidentale moderne, celle qui verra la naissance du raisonnement scientifique, dégagé de la gangue de la scolastique médiévale.

Cette originalité est liée à des phénomènes extérieurs à la science elle-même, à la dimension sociale, artistique et littéraire de la Renaissance : triomphe de l'humanisme, développement de l'esprit critique, Réforme et contre Réforme, grandes découvertes, à l'essor du commerce avec des conséquences en termes de navigation, de mathématiques bancaires et au développement des techniques militaires (augmentation des distances d'engagements).

De l'art à la science de la beauté et à la science tout court

En privilégiant la composition rigoureuse de son oeuvre et la représentation plane d'une réalité en trois dimensions, l'artiste de la Renaissance débouche tôt ou tard sur une formulation mathématique. Celle-ci jette les bases d'une branche nouvelle de la géométrie : la perspective. Les implications iront beaucoup plus loin que la définition de lignes de fuite puisque la représentation physique du monde va s'en trouver modifiée et, avec elle, la représentation intellectuelle du monde. Cette démarche est bien inscrite dans la "logique" humaniste de la Renaissance qui renoue, de cette façon également, avec l'Antiquité et Platon : "Nul n'entre ici qui ne soit géomètre".

Le XVe et le début du XVIe siècles voient ainsi des "savants artistes" qui seront autant mathématiciens qu'architectes (Filippo Brunelleschi), peintres (Piero della Francesca), géographes (Gerhard Kremer dit Mercator, qui cartographie en deux dimensions la sphéricité de la Terre), ou... tout à la fois (Léonard de Vinci).

|  |

| La navigation à la Renaissance, cadrans solaires portatifs et caravelle | |

La notion de "science"

Au temps de la Renaissance, c'est un concept encore difficile à saisir tant reste grande l'importance des images et des symboles, l'entrelacs incessant de l'intelligence et de l'imagination, et la persistance du néo-platonisme. La science peine ainsi à s'extraire de la tutelle philosophique médiévale ; il faudra attendre le second tiers du XVIIe siècle pour qu'elle s'affirme comme objet autonome, et que prévale la notion de "discipline scientifique".

Une notion comme celle de causalité, qui fonde l'approche scientifique moderne, est floue dans l'esprit d'un homme du XVIe siècle. Lorsque cette notion tente d'émerger, elle se pervertit encore souvent en une causalité "transcendante" (en fait, divine) et une causalité "logique" (en fait, expérimentale ou observationnelle).

Les frontières du rationnel et de l'irrationnel sont ainsi perméables, chacun pouvant expliquer une part de l'autre : l'astrologie reste florissante et Ptolémée est plus célèbre comme astrologue que comme astronome. Aucun mathématicien de la Renaissance n'y échappera totalement, sauf Galileo Galilei (c'est peut-être pour cela qu'il est aussi le premier des savants "modernes").

Dans le même esprit, l'animisme imprègne la démarche scientifique. Les métaux et les pierres sont aussi vivants pour Gerolamo Cardano que le sont les planètes pour Johannes Képler : seule la "constante de temps" de cette vie, bien supérieure à notre propre constante de temps, nous interdit de la percevoir. On en trouve de nombreuses résurgences dans la littérature romantique européenne et dans la littérature sud-américaine contemporaine.

L'imprimerie

L'impriemrie et la diffusion d'ouvrages scientifiques à moindres coûts qu'elle autorise, permet l'émergence d'une "communauté du savoir" plus diversifiée socialement et plus nombreuse. Elle est en effet moins tributaire de moyens financiers qui, au siècle précédent, n'appartenaient qu'aux bibliothèques des princes ou, plus fréquemment, à celles des monastères.

Diffusés jusqu'alors uniquement par des copies effectuées par les copistes bénédictins dans les scriptorium des monastères médiévaux (jusqu'à la fin du XIIe siècle), puis par impressions xylographiques limitées (seconde partie du XIIIe), enfin par métallographie à partir de plaques gravées, Les Eléments d'Euclide sont imprimés au sens contemporain (c'est-à-dire utilisant des caractères métalliques mobiles ) vers 1480 à Venise. Cette impression est aussi le premier ouvrage imprimé connu à être illustré de figures géométriques dans les marges (associant donc gravure métallographique et caractères métalliques mobiles).

Viennent ensuite les oeuvres d'Archimède et de la quasi-totalité des mathématiciens grecs : ces publications serviront de point de départ et de source d'inspiration à l'édification de la mécanique moderne et du calcul infinitésimal.

Le prix de vente d'un ouvrage scientifique représente de 8 à 15 % du salaire mensuel d'un bon artisan (environ 3 ducats) en 1490. L'investissement de l'imprimeur, obsolète en moins d'un an (usure rapide de la presse en bois et des caractères de plomb) est de l'ordre de 5 000 ducats vénitiens : le "point mort" du seul investissement (notion typiquement vénitienne) est donc supérieur à 15 000 ouvrages/an pour une presse. En pratique, les livres de comptes vénitiens tablent sur 30 à 50 000.

La baisse du coût d'accès à la connaissance, dans un rapport supérieur à 100 en un demi-siècle, fait que la réflexion n'est plus uniquement celle du clerc, ce qui contribue puissamment à la sécularisation de la pensée scientifique. C'est ainsi que, à la fin du XVe siècle, plus de quinze millions d'ouvrages (dont environ 7 % à prétention scientifique) circulent dans une Europe alors peuplée de quelque cent millions d'habitants, dont la plupart illettrés.

La diffusion du livre en fait un "produit culturel", mémoire et véhicule d'un savoir scientifique désormais accessible au plus grand nombre, grâce à l'imprimerie et à un meilleur formalisme de la notation mathématique (Fra Luca Pacioli (1445-1510), qui permet d'ailleurs une plus grande facilité d'impression.

Nous avons vu que l'intellectuel de la Renaissance est toujours à la frontière mouvante du rationnel et de l'irrationnel en cherchant à expliquer l'un par l'autre. Gerolamo Cardano (1501-1576) et Raffaele Bombelli (1530? - 1572?) ont été parmi les premiers à tenter de rationaliser l'irrationnel bien davantage que l'inverse. Au temps de la Renaissance, c'est la manifestation d'un bel esprit critique.

L'imprimerie Dürer (1471-1528) |

Nicolas Copernic 1473-1543 |

Des innovations intellectuelles

Deux grandes innovations intellectuelles guident le développement des sciences à la Renaissance :

- l'idée de loi naturelle, comprise comme celle qui régit les phénomènes observables (totalement opposée à la "loi naturelle" médiévale qui était la loi divine) ;

- une explication de la nature en termes de fonction mathématiques, donc à priori modélisable (la nature médiévale s'expliquait un peu par des formes et beaucoup par des déductions néoplatoniciennes dont la source unique est le texte sacré).

La "révolution" scientifique de la Renaissance doit être vue comme une mutation intellectuelle au détriment de la scholastique, conduisant à un naturalisme qui s'oppose au symbolisme médiéval. Le "pourquoi" (causalité transcendante) qui est l'objet même de la science médiévale s'éloigne de l'objet du savant de la Renaissance, au profit du "comment" (causalité logique), défini par des observations ou des expérimentations fiables et répétitives.

La finalité du phénomène observé et mesuré disparaît en tant que paramètre explicatif. Tycho Brahé de Knudstrup (1546-1601), arpenteur du ciel s'il en fut, en offre un bon exemple, qui sut remettre en cause ses propres certitudes en les confrontant à ses résultats d'observation.

L'expérimentation et l'observation s'autonomisent et prennent une importance "moderne". Les données résultantes bâtiront le modèle, alors que c'est l'inverse au Moyen Age où des résultats aberrants par nature (et par le peu d'investissement dans la qualité des expérimentations) ne feront que démontrer le libre arbitre divin.

L'expérimentation entraîne le développement considérable d'instruments adaptés.

La modélisation permet de donner une valeur prédictive à un phénomène donné. Ce qui exclut à nouveau le libre arbitre divin (on ne dira jamais assez qu'au temps de la Renaissance, remettre en cause ce libre arbitre conduisait droit au bûcher). L'ellipse est une modélisation. La modélisation permet d'envisager des lois. L'automate, alors très en vogue, tentera d'extrapoler jusqu'au vivant, voire à l'humain, cette modélisation.

La méthode expérimentale

Indépendamment de nombreux autres travaux, suffisamment connus pour qu'on n'y revienne pas (pendule, thermomètre à gaz, etc), ou moins connus (théorie des marées), la contribution de Galileo Galilei (1564-1642) à la mécanique illustre bien la méthode expérimentale suivie et la rupture conceptuelle associée aux résultats qui en découlent.

La méthode de Galileo procède d'expérimentations rigoureuses sur la base de trois principes dont il ne dérogera pas sans qu'il les ait d'ailleurs jamais explicités. En langage moderne, cela donne:

- la séparation des variables : une seule d'entre elles est modifiée à la fois ;

- la causalité logique : toute différence observée entre deux séries de mesures est à relier à la seule variable qui a été modifiée ;

- la fiabilité de l'expérimentation : des séries de mesures dont aucune variable n'a été modifiée doivent être répétitives, ce qui ne laisse aucune place au libre arbitre divin.

C'est dans ces conditions que Galileo établira que la chute des corps terrestres suit une trajectoire parabolique.

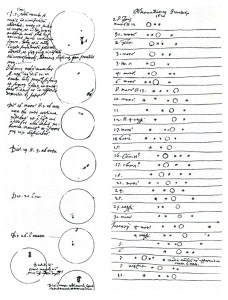

L'illustration ci-dessous présente les résultats d'observations de Galileo : position des taches du soleil dans sa rotation et position des 4 satellites de Jupiter observables à l'époque.

La révolution "copernicienne" ?

Le système héliocentrique du monde proposé par Copernic (avec d'infinies précautions et quand le médecin qu'il était se savait condamné à court terme) est-il une novation réelle (Aristarque l'avait en effet envisagé dès 230 av JC et bien d'autres après lui jusqu'à Nicolas de Cues (1401-1464)) ou une simple reformulation devenue, au temps de la Renaissance, socialement recevable ? A la limite, Nicolas Copernic (1473-1543) qui n'a jamais procédé à aucune observation, serait-il un copernicien douteux ? Cette question n'engage bien sur que l'auteur de cette tribune.

Finalement, la Renaissance ne serait-elle pas autre chose que cette recevabilité nouvelle à des idées qui ne le sont pas ? On pourrait alors parler de "révolution". Qu'elle soit copernicienne ou non, au fond, peu importe.

Reste de toute façon acquis à Copernic le mérite immense d'avoir présenté en temps opportun à la communauté du savoir une quasi-alternative recevable au système hégémonique d'Aristote et de Ptolémée. Et, jugé à l'aune des seuls résultats, il fait peu de doute qu'une quasi-alternative recevable était préférable à une alternative réelle, mais encore irrecevable.

Tycho Brahe 1546-1601 |

Giordano Bruno 1548-1600 |

De quelques "révolutionnaires"

Selon les textes, Dieu intervient dans le monde non pas seulement par un acte initial éminent, mais régulièrement. Cette vue conduira, surtout à la Renaissance, à un animisme inspiré du néoplatonisme et qui n'est en rien dans la doctrine. C'est ainsi que, avant de s'en dégager, Johannes Képler (1571-1630) qui établira dans ces célèbres trois lois (comme les mousquetaires, elles sont en fait, quatre) la contingence de l'orbite circulaire comme un cas particulier de l'ellipse, adhéra durant un certain temps à la vue médiévale des "anges vecteurs" assurant le mouvement des planètes. Et il a toujours pensé que, bien que soumises à des lois, les planètes ont une âme.

L'intuition reste le propre des illuminés. Mais leur message en rupture (l'idée d'infini par exemple) est à priori perçu comme un danger pour l'ordre établi au temps de la Renaissance. Il est loin le temps où Sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179) était vénérée autant comme musicienne que comme savante. Giordano da Nola, frère Bruno (1548-1600), dit Giordano Bruno, moine défroqué qui développait, notamment sur l'infini, des thèses très voisines de celles de la moniale de Bingen, sera conduit au bûcher sur le Campo dei Fiori à Rome ; l'Inquisition est née au début du XIIIe siècle et a prospéré entre temps.

Sans être véritablement un révolutionnaire dans la pensée, Georg Bauer, alias Georgius Agricola (1494-1555) est le premier à s'affranchir de la méfiance, voire de l'interdit attachés au monde souterrain. Il est le premier à introduire, dans un texte, la notion de sciences de la Terre. En effet, lorsqu'il publie De re metallica, il s'intéresse autant à la technologie minière qu'à la minéralogie des gisements métalliques. C'est aussi un technologue avant la lettre puisqu'il conçoit et décrit (notamment) certains processus de traitements des minerais.

Galileo Galilei 1564-1642 |

Résultats d'observations Taches du soleil et satellites de Jupiter |

Conclusion

La Renaissance a produit de la connaissance scientifique à partir de compilations médiévales, d'observations pertinentes et d'expérimentations rigoureuses. Elle a produit aussi une forme de connaissance, scientifique bien avant la lettre, à partir d'intuitions fulgurantes qui ne seront fécondes que beaucoup plus tard.

Cette production s'est concrétisée dans la conception de modèles en rupture du système aristotélicien, hégémonique depuis 14 siècles : c'est le fait majeur de la Renaissance scientifique. Le domaine de ces modèles est resté toutefois limité et la connaissance est restée "éclatée". Pour prendre un exemple, la parabole de la chute des corps terrestres est restée disjointe en terme de connaissance, de l'ellipse de révolution des corps célestes.

Il appartiendra aux Lumières d'agréger cette connaissance éclatée pour en faire un tout cohérent et d'ordre supérieur. Pour rester dans l'exemple précédent, c'est en effet Newton (1642-1727) qui montrera que la parabole de la chute des corps terrestres n'est qu'un arc de l'ellipse de révolution des corps célestes, car les phénomènes à l'oeuvre et leurs conséquences sont les mêmes dans les deux cas.

Encore cet "ordre supérieur" n'est-il que relatif. L'agrégat de ce qui était perçu comme des ordres supérieurs à un moment donné est en effet le moteur essentiel de toute recherche et de notre insatiable curiosité. Les travaux de Stephen Hawking (successeur de la chaire de Newton, à Cambridge) et de tant d'autres sur l'unification des forces fondamentales en offrent le meilleur exemple contemporain.

Peut-on parler dans ces conditions de "révolution scientifique" au temps de la Renaissance ? Je n'en suis pas certain. Mais on peut sans aucun doute parler d'autre chose, qui est à la fois différent et plus grand : une véritable mutation "génétique" de la société qui a alors accepté un nouveau monde en faisant définitivement son deuil d'Aristote. Cette mutation sera infiniment féconde puisqu'elle sera porteuse du Siècle des Lumières, de l'Encyclopédie et de la Révolution.