La racine commune des deux mots péridotite et péridot est quelque peu trompeuse et les deux parties de cette tribune libre

traitent de sujets bien distincts, donnés par deux intervenants :

L'olivine est donc le lien entre les deux exposés de cette tribune libre qui aborde des notions très diverses, allant de la tectonique des plaques à la gemmologie en passant par la minéralogie.

La péridotite

Ce terme regroupe un ensemble de roches grenues, ultrabasiques, formées dans le manteau lithosphérique et relativement peu abondantes à la surface de la Terre, d'où l'intérêt que leur portent les géologues.

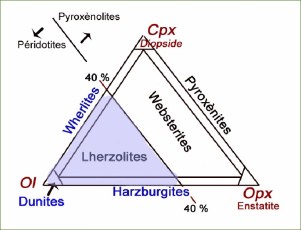

Diagramme triangulaire des roches ultrabasiques |

Nodule de péridotite Carrière de Lapeyre (Devès) |

Composition

Les minéraux de ces roches sont essentiellement des silicates, olivine et pyroxènes avec un pourcentage d'olivine supérieur à 40%.

L'olivine est une solution solide (Mg,Fe)2[SiO4] de deux minéraux représentant respectivement ses pôles magnésien et ferreux, la forstérite Mg2[SiO4] et la fayalite Fe2[SiO4]. Ces minéraux ont une structure de nésosilicates, caractérisée par le fait que les tétraèdres [SiO4] sont isolés.

A l'inverse, dans les pyroxènes, les tétraèdres [SiO4] forment des chaînes, ce sont des inosilicates. On les divise en deux groupes en fonction de la géométrie de leur maille :

- les plus nombreux, les clinopyroxènes (exemples, le diopside (Mg,Ca)[SiO3]2 ou l'augite) sont monocliniques ;

- les orthopyroxènes (exemple, l'enstatite Mg[SiO3]) sont orthorhombiques.

Dans tous les pyroxènes, le fer peut se substituer au magnésium.

En fonction de la profondeur de leur formation, les péridotites peuvent contenir de faibles quantités (quelques %) d'autres minéraux : des plagioclases, des spinelles ou même des grenats. Elles peuvent également contenir des traces d'autres minéraux comme les lanthanides (terres rares) et les uranides.

On peut représenter les péridotites sur un diagramme ternaire dont les sommets représentent l'olivine (Ol), l'orthopyroxène (Opx) et le clinopyroxène (Cpx). Le diagramme permet de différencier plusieurs types de péridotites en fonction du pourcentage de leurs composants principaux : les dunites (pratiquement pas de pyroxènes), les harzburgites (très pauvres en Cpx), les wherlites (très pauvres en Opx). Les autres péridotites, situées dans la zone centrale du diagramme, sont appelées lherzolites.

Les péridotites, étant créées à grande profondeur, dans des conditions de haute pression et haute température, sont particulièrement métastables à la surface de la Terre et s'altèrent fréquemment (serpentinisation).

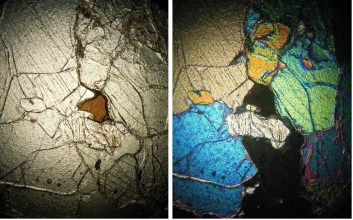

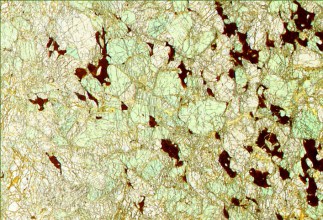

Dominique Rossier commente ensuite quelques lames minces de péridotite.

Lame mince (LPNA à gauche et LPA à droite) Péridotite du mont Briançon (Haute-Loire) |

Lame mince LPNA Lherzolite de l'étang de Lhers (Ariège) |

| LPNA = lumière polarisée non analysée (lumière naturelle), LPA = lumière polarisée analysée | |

Genèse

Les péridotites sont formées dans le manteau lithosphérique, c'est-à-dire dans la partie supérieure du manteau, située sous la croûte terrestre et au dessus de l'asténosphère :

- cette partie du manteau est rigide comme la croûte terrestre mais n'a pas la même composition chimique, d'où l'existence d'une discontinuité dans la propagation des ondes sismiques, la discontinuité de Mohorovici (Moho) ;

- l'asthénosphère a à peu près la même composition chimique que le manteau lithosphérique mais est plastique, non rigide et soumise à des mouvements de convection.

L'ensemble croûte terrestre et manteau lithosphérique forme la lithosphère. Celle-ci constitue un ensemble de plaques rigides qui se déplacent les unes par rapport aux autres, déplacements qui donnent la forme et le relief de nos continents et océans.

La profondeur du manteau lithosphérique est variable, de 10 à 70 kilomètres sous les océans et de 50 à 100/150 kilomètres sous les continents. Sous les océans, il est donc aminci et moins profond que sous les continents.

Il faut des conditions particulières pour que les péridotites montent à la surface de la Terre. Il existe trois processus principaux, résumés ci-dessous :

- lors d'une éruption volcanique, le basalte peut entraîner des morceaux de péridotite appelés xénolites ;

- lorsqu'une plaque lithosphérique océanique converge vers une plaque continentale, la lithosphère océanique plonge le plus souvent sous la lithosphère continentale. Mais il arrive qu'elle passe par dessus (phénomène d'obduction). Les roches qui résultent de ce mécanisme sont appelées ophiolites ; ce sont des péridotites, lherzolites, dunites et harzburgites ;

- lorsque deux plaques continentales convergent, la compression engendre un soulèvement ; des écailles peuvent se former et apparaître à la surface. Les roches, provenant du manteau continental sont essentiellement des lherzolites.

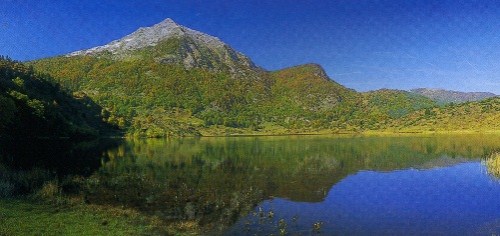

L'étang de Lhers (Ariège) |

Quelques gisements de péridotite

La péridotite est relativement courante comme inclusion basaltique, mais les gisements importants sont beaucoup plus rares. Nous en citons trois, Oman, le Chenaillet et l'étang de Lhers.

Oman, au Nord-Est de la péninsule arabique est sans doute le plus exceptionnel des sites à ophiolites du monde. L'obduction date d'une centaine de millions d'années. A cette époque, la péninsule arabique était rattachée à l'Afrique ; le bloc arabo-africain se rapprochait d'une plaque océanique qui a été charriée sur le continent. La nappe a ensuite été partiellement érodée mais on peut toujours observer sur plusieurs centaines de kilomètres carrés toute une tranche de lithosphère océanique.

Plus près de nous, on peut observer des ophiolites dans les Alpes, au Chenaillet (Hautes-Alpes). Leur origine est l'obduction d'une plaque de l'océan liguro-piémontais sur la plaque eurasienne, une étape de la formation des Alpes.

En France, le site de péridotite le plus étudié est l'étang de Lhers, dans les Pyrénées ariégeoises. Dès la fin du XVIIIe siècle, on y avait identifié une roche ayant une forte proportion d'olivine et Jean de la Métrie a proposé le nom de lherzolite. Un grand nombre de géologues ont travaillé ensuite sur ce site, et parmi eux, le grand minéralogiste Alfred Lacroix. Actuellement, le MNHN possède 1 000 échantillons de roches venant de l'étang de Lhers, dont 200 échantillons de référence. Dans un espace de quelques km2 seulement, on trouve plusieurs roches ultrabasiques (lherzolite, harzburgite et pyroxénolite) sur des zones bien déterminées. Leur origine est évidemment à rattacher au rapprochement des plaques ibérique et continentale, moteur de la surrection des Pyrénées. Plusieurs interprétations ont été données, la dernière, de l'Université de Montpellier, est fondée sur la différence d'âge entre les harzburgites et les lherzolites. Les harzburgites très anciennes (2 Ga) seraient les vestiges d'un manteau appauvri et auraient été ensuite infiltrées par un liquide remontant du manteau sous-jacent, donnant naissance aux lherzolites.

Le péridot

Le péridot est la variété gemme de l'olivine. L'IMA, l'International Mineralogical Association ne le reconnaît pas comme espèce minérale. Par contre, il reconnaît l'olivine comme groupe de minéraux et bien sûr les deux espèces, forstérite et fayalite, pôles magnésien et ferreux de l'olivine.

Cristaux d'olivine (Velay) Source : collection P. Berger-Sabatel |

Altération d'olivine en iddingsite Source : collection P. Berger-Sabatel |

Propriétés

Le péridot est vert olive, avec des nuances tirant plus ou moins la couleur vers le jaune ou le brun. La couleur est due à la présence du fer. C'est une des rares pierres précieuses qu'on ne trouve que dans une seule couleur.

Les principales propriétés physiques de la forstérite et de la fayolite sont résumées ci-dessous.

| Minéral | Forstérite | Fayalite |

| Formule | Mg2[SiO4] | Fe2[SiO4] |

| Habitus | prismes aplatis, terminaison en « burin » | tabulaire ou lamellaire |

| Couleur | vert | jaune-vert brun à noir si exposé à l'air |

| Dureté | 6 à 7 | 6,5 |

| Densité | 3,2 à 3,3 | 4,1 |

| Indice de réfraction | 1,65 à 1,70 | 1,83 à 1,88 |

L'olivine s'altère en iddingsite qui est une association complexe épitaxique de silice, goethite et chlorite sur l'olivine. L'altération conserve la forme du cristal, mais l'oxydation du fer fait virer sa couleur au rouge brique. La composition de l'iddingsite est variable, ce n'est pas une espèce minérale.

Cristal de péridot brut, Pakistan Source : Parent Géry sur Wikimedia Communs |

Pallasite d'Esquel Source : Captmondo, Royal Ontario Museum sur Wikimedia Communs |

Utilisation et gisements

La dureté du péridot est moyenne, un peu inférieure à celle du quartz (7 sur l'échelle de Mohs) ; elle est cependant suffisante pour permettre son utilisation en joaillerie, même si la taille est difficile. Le plus gros péridot taillé fait 319 carats (1 carat = 0,2 gramme) et est exposé au Smithsonian Museum de Washington. D'autres péridots taillés sont exceptionnels, par exemple celui de 192 carats au Trésor des diamants à Moscou ou celui de 146 carats au Musée de géologie à Londres. A côté de ces pièces de musée, beaucoup de bijoux, pendentifs, colliers, bagues, n'ont que quelques carats.

La péridotite n'est pas une roche exceptionnelle ; dans certaines régions volcaniques comme Hawaï ou la Réunion on trouve même des plages de sable vert dont les grains sont de la péridotite. Par contre, les gisements de péridot sont beaucoup plus rares.

Le plus vieux gîte connu est l'île de Zabargad, en mer Rouge. Cette petite île volcanique, appelée maintenant Saint John (Egypte) était exploitée 1 000 ans avant J.-C. Le gîte est aujourd'hui épuisé.

Les gisements les plus récents sont au Pakistan, dans la région de Sappat et les plus productifs sont en Arizona (Etats-Unis). Mais il existe des gîtes dans d'autres pays comme l'Afghanistan, le Myanmar (Birmanie), la Chine ou le Vietnam.

Pour terminer, on peut signaler que le péridot est présent dans certaines météorites appelées pallasites. Ces météorites ne représentent que 1% des chutes observées sur Terre et sont constituées de cristaux d'olivine noyés dans une matrice de ferro-nickel. Une des plus grosses pallasites connues à ce jour a été découverte à Fukang (Chine), une des plus belles vient d'Esquel, en Patagonie.

100 carats Source : Ken Larsen, NMNH |

29 carats Source : Chip Clark, NMNH |

| Deux péridots taillés provenant du Pakistan exposés au Smithsonian National Museum of Natural History (Washington) | |

Quelques sites et pages web recommandés :