Jean-François Gazin, responsable de la commission Minéralogie, est l'auteur du numéro hors-série de Saga Information de décembre 2012 intitulé La "pierre de soleil" des navigateurs vikings ou l'invention d'un mythe. La tribune libre d'aujourd'hui est une présentation de cette publication.

Chacun sait que les Vikings ont atteint l'Amérique bien avant Christophe Colomb et l'introduction de la boussole en Occident. Par contre, on ne connaît pas les instruments de navigation qui leur permettaient de traverser un océan comme l'Atlantique ; sur ce point, on ne peut formuler que des conjectures. L'une d'elle, la "pierre de soleil" des navigateurs vikings a été récemment avancée par certains universitaires et a eu un écho médiatique important. Pour Jean-François Gazin, cette conjecture est peu crédible et il pense que les Vikings utilisaient probablement la magnétite pour se guider en haute mer. Son propos est fortement documenté et il indique plusieurs éléments bibliographiques en fin d'exposé (ceux-ci sont indiqués dans le texte par des chiffres entre crochets [1], [2], etc.).

Introduction

Des travaux de recherche récents (dont [1] n'est qu'un exemple), particulièrement médiatisés et portant sur la polarimétrie, considèrent que la navigation des Vikings, et notamment leur découverte du continent américain à la fin du premier millénaire, résulte des propriétés optiques de la calcite. Cette thèse présentée comme novatrice affirme lever un secret conservé par les Vikings pour y parvenir. Les navigateurs vikings auraient pu repérer leur position en mer avec précision, en déterminant la direction du Soleil grâce à la polarisation de la voûte céleste, détectée au moyen d'un cristal de calcite ou "pierre de soleil" utilisé comme polariseur naturel.

Cette thèse est très présente dans la presse généraliste et sur des dizaines de sites Internet (dont [2] n'est qu'un exemple). Ses éléments essentiels sont les suivants :

- des Vikings, naviguant le long du 60e parallèle Nord, ont atteint le continent nord-américain avant la fin du premier millénaire ;

- les Vikings ignoraient la boussole, apparue au XIIIe siècle en Europe ;

- ils auraient navigué en repérant leur position avec une très grande précision grâce à une "pierre de soleil" (solarsteinn ou solsten en islandais ancien) et en s'aidant seulement des étoiles, des mouvements de la houle, du vol des oiseaux, de la direction des vents, etc. ;

- la "pierre de soleil" aurait deviné avec précision la direction du Soleil, celui-ci fut-il masqué par une couche nuageuse ;

- les textes anciens des Vikings, les Sagas, feraient état de cette "pierre de soleil" et de son utilisation pour la navigation ;

- la "pierre de soleil" serait transparente : il ne peut pas s'agir de magnétite, car cette dernière est opaque.

Si le premier point est un fait archéologique avéré, le fondement des cinq autres mérite examen.

Les Sagas scandinaves, à l'origine du mythe

La thèse de la "pierre de soleil" affirme trouver une justification historique dans la littérature ancienne scandinave, avec la Saga de Olav Haraldson II, dans le passage suivant : Le temps était couvert et neigeux, comme Sigurður l'avait prédit. Alors le roi convoqua Sigurður et Dagur. Il demanda à ces hommes de regarder autour d'eux, personne ne trouva la moindre recoin de ciel bleu. Puis il somma Sigurður de désigner le soleil, lequel donna une réponse ferme. Alors le roi envoya chercher la pierre de soleil et, la tenant au-dessus de lui, vit la lumière jaillir et ainsi pu vérifier directement que la prédiction de Sigurður était bonne.

En fait la lecture de l'oeuvre et des recherches complémentaires montrent que la citation n'existe pas dans la Saga de Olav Haraldson II. Celle-ci ne mentionne rien de la "pierre de soleil", bien qu'elle se réfère en permanence, et avec grand luxe de détails, à des questions de navigation [3].

Mention est faite de la "pierre de soleil" dans une autre Saga, la Saga de Hrafn Sveinbjarnarson : Avant de partir, l'évêque donna à Hrafn de bons étalons, une pierre de soleil et du drap brun pour un manteau et aussi : Au cours de ce pillage, ils prirent également la précieuse pierre de soleil et le manteau brodé que l'évêque Gudmund avait donnés à Hrafn. Cette mention semble faire référence à la préciosité de la pierre utilisée en tant que bijou, mais dans une note (n° 22) au bas de la page 30, Anne T. Tjomsland (1880-1968), la traductrice de 1951 écrit que : Selon J. Fritzner [... en 1896], c'était une pierre transparente utilisée par temps couvert pour recueillir les rayons du Soleil et ainsi, connaître sa position dans le ciel. Cette note de bas de page est infondée car rien ne l'autorise : ni le texte, ni le contexte, ni l'esprit de la Saga, ni le crédit ainsi accordé à Johan Fritzner (1812-1893), pasteur norvégien, auteur de dictionnaires et de contes de fées. C'est pourtant cette note qui est à l'origine, en 1969, de l'invention d'un mythe : celui de la "pierre de soleil" utilisée en navigation.

Quant à la précieuse pierre de soleil mentionnée dans la Saga il pourrait s'agir d'un feldspath appelé "pierre de soleil" dans le Sud de la Norvège, souvent utilisé en bijouterie et dont le nom est lié à l'effet aventurine qu'il présente dans des teintes dorées dû à des paillettes d'hématite disséminées dans le matériau. C'est aussi l'avis de Régis Boyer (1932- ), professeur émérite de langues, littératures et civilisation scandinaves à Paris IV Sorbonne (1970-2001) et autorité reconnue sur la civilisation viking qui résume ainsi la question de la "pierre de soleil" : Nous savons à présent qu'il s'agissait d'une pierre précieuse, un cristal apprécié et évoqué en tant que tel. [4]

Biréfringence du spath d'Islande Provenance : Eskifjörður (Islande) Musée de minéralogie de Mines Paris-Tech |

Scalénoèdres de calcite Provenance : Bizanos (Pyrénées-Atlantiques) Collection JF Gazin |

Certains minéraux permettent effectivement de déterminer la direction du Soleil...

Les travaux cités montrent la possibilité de mesurer par polarimétrie la direction du Soleil par rapport au Nord avec une précision de quelques degrés, au moyen d'un transducteur naturel comme le spath d'Islande. Ceci est techniquement possible : sans doute l'exercice devient-il plus difficile à mesure que se réduit la polarisation du rayonnement incident. Pour autant, ces travaux ne montrent rien qui soit transposable à l'utilisation d'un tel cristal par le navigateur viking pour lui permettre une navigation de précision.

La théorie et l'expérimentation se rejoignent pour montrer que :

- la "pierre de soleil" permet la détermination de la direction du Soleil dans des conditions limitées. Cette opération est délicate. Son résultat est par nature imprécis et le plus souvent ambigu à 180°, aux latitudes où naviguaient les Vikings ;

- les conditions météorologiques rencontrées à ces latitudes n'autorisent cette détermination qu'à des instants rares et imprévisibles ;

- si et quand elle est déterminable par la polarisation de la voûte céleste, la direction du Soleil ne donne à elle seule aucun renseignement au navigateur hauturier sur sa position ;

- les conditions de la navigation des Vikings ne sont pas comparables à celles rencontrées par d'autres navigateurs hauturiers opérant aux mêmes époques à de plus basses latitudes.

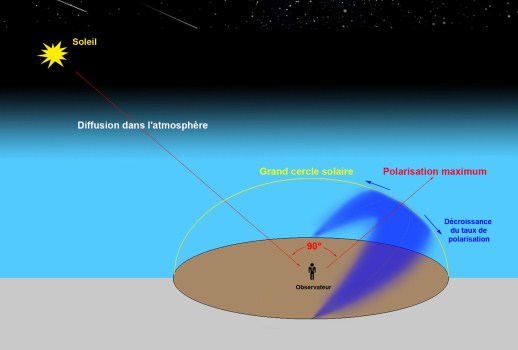

La lumière émise par le Soleil n'est ni cohérente ni polarisée. Sa diffusion dans les molécules de N2O2 de l'atmosphère génère un rayonnement privilégiant par diffusion Rayleigh les courtes longueurs d'onde du spectre visible (d'où la couleur bleue du ciel). Ce rayonnement est polarisé linéairement avec une intensité maximale sur un arc perpendiculaire au Soleil par rapport à l'observateur, et donc perpendiculaire au grand cercle solaire de l'observateur. La décroissance du taux de polarisation de part et d'autre de cet arc définit un secteur sphérique dont la largeur sur le grand cercle dépend du taux de polarisation résiduelle détectable par le polariseur utilisé.

La polarisation de la voûte céleste peut être détectée par n'importe quel polariseur, dont nombre de minéraux : la détection en devient cependant plus difficile avec la baisse du taux de polarisation. Ce taux est pratiquement nul sous une couche nuageuse dont les particules d'eau en suspension dispersent sur tout le spectre visible (théorie de Lorenz-Mie, entre autre), d'où la couleur blanche des nuages, sans polariser le rayonnement incident.

La polarisation de la voûte céleste est maximale sur un arc perpendiculaire à la demi-droite entre le Soleil et l'observateur. Elle décroît en s'éloignant de cette perpendicularité, d'où la notion de secteur sphérique. |

... mais cela ne suffit pas pour naviguer en haute mer

La thèse de la "pierre de soleil" est contredite par trois réalités : celle de la physique, celle des conditions météorologiques locales et celle de la navigation hauturière [5]. Ce n'est pas la conjonction de ces trois réalités qui invalide la thèse de la "pierre de soleil", mais bien chacune d'elles, considérée isolément.

La position d'un navire hauturier (c'est-à-dire naviguant hors de tout repère terrestre) est définie par ses coordonnées : latitude et longitude. Jusqu'au début du XXe siècle et avant toute aide radioélectrique, la détermination de l'une comme de l'autre se fait de façon indirecte. Pour la longitude, principalement par mesure de temps relatif et, pour la latitude, principalement par mesure des coordonnées sphériques de repères célestes, les étoiles en premier lieu, dont le Soleil. Deux mesures qui supposent, comme pour toute mesure, une référence.

Connaître la latitude

Pour être mesurable - ou même simplement formulable - la direction du Soleil suppose une référence directionnelle pour établir, par rapport à celle-ci, l'estimation de la valeur d'un angle : l'azimut solaire. La direction du Soleil ne signifie donc rien en l'absence d'une telle référence. Le Nord magnétique est la référence la plus évidente.

A défaut de plusieurs autres informations (parmi lesquelles le Nord magnétique, un temps de référence, la hauteur du Soleil, la disponibilité d'éphémérides, etc.), et compte tenu du mouvement apparent du Soleil, la direction de celui-ci ne renseigne pas sur la latitude du navire. A contrario, et si le navigateur peut la mesurer, la hauteur du Soleil donne plusieurs informations. La "hauteur méridienne" (c'est-à-dire la hauteur du Soleil à son ascension maximale au milieu du jour, au-dessus de l'horizon marin), de l'ordre de 53 degrés au solstice d'été sur le 60e parallèle Nord, renseigne en effet sur :

- la direction du Sud, dans l'hémisphère Nord ;

- la latitude relative (par rapport à celle du port de départ) ;

- le midi local.

En l'absence d'une information de temps à bord, seules les deux premières ont une valeur opérationnelle (durant un temps limité pour la seconde).

S'il savait procéder à la mesure de la hauteur du Soleil et s'il entendait naviguer sur un parallèle, le marin viking devait s'assurer de la constance de la direction du Soleil (par rapport à la route) au midi local, et de la constance de la hauteur méridienne. Mais cette évaluation lui était aussi improbable que difficile : le ciel doit à la fois être dégagé au Sud et durant un temps très long car, à ces hautes latitudes et à son extremum (le midi local), la variation de la hauteur du Soleil en fonction du temps est très faible (les navigateurs parlent alors d'une "courbe plate").

La "pierre de soleil", ou tout autre polariseur n'est donc d'aucun usage pour une mesure de latitude.

Connaître la longitude

Les Vikings ne pouvaient avoir d'autre idée de leur longitude que celle basée sur une estimation grossière de la distance parcourue sur l'axe Est-Ouest, par évaluation du temps de navigation passé et de la vitesse du navire. Ils disposaient probablement pour ce faire d'un équivalent au loch par corde remorquée et mesure de temps par sabliers ou horloges à combustion de cire. Cette estimation ne pouvait pas prendre en compte les forts courants marins sur la route.

La longitude est une mesure de temps relatif. En l'absence notamment de celui-ci, ni la direction du Soleil ni même sa hauteur ne sont porteuses d'une information de longitude pour le navigateur.

La "pierre de soleil", comme tout polariseur, n'a donc aucun usage pour une mesure de longitude.

On observera enfin qu'aucun ouvrage d'histoire de l'instrumentation navale ne considère le spath d'Islande comme un tel instrument [6], alors que la magnétite est reconnue comme une possibilité dans plusieurs ouvrages. Indépendamment de toute autre considération, les données élémentaires de la navigation astronomique montrent que la "pierre de soleil" ne permet pas de déterminer la position d'un bâtiment à la mer.

Si les Vikings utilisaient un instrument de navigation, ce n'est donc pas la "pierre de soleil", mais plutôt un moyen qui leur donnerait une référence directionnelle. La magnétite, abondante dans leur environnement immédiat, fournissait une telle référence.

Cependant, aux mêmes époques, des marins tels les polynésiens naviguaient sans disposer, semble-t-il, d'aucun instrument. Mais pour le marin polynésien la position du Soleil et des astres est une information accessible et pertinente car elle permet une estimation de cap. La même information n'est ni accessible ni pertinente pour le marin viking qui n'aperçoit qu'environ 60 % des constellations, en raison uniquement de la géométrie céleste aux hautes latitudes où il opère. Encore faut-il que la météorologie le permette, ce qui peut être envisageable autour du solstice d'été. Mais c'est alors l'éclairement nocturne résiduel, pratiquement permanent au solstice à ces latitudes, qui lui interdit toute observation ailleurs qu'au zénith. Il y reconnaîtra sans doute l'étoile Polaire, mais celle-ci est trop proche de ce zénith pour qu'il en déduise une indication fiable du nord. Il est donc normal que la connaissance des astres ne semble pas inscrite dans son environnement culturel : le ciel était décidément bien dur pour les Vikings !

Un spath d'Islande dans une épave du XVIe siècle

Enfin, pour tenter d'étayer leur propos, les tenants de l'hypothèse de la "pierre de soleil" se réfèrent à un bâtiment anglais qui a sombré dans la Manche à la fin du XVIe siècle. Le résumé introductif à leurs travaux précise que : La récente et passionnante découverte d'un cristal de spath d'Islande dans le navire de l'époque de la reine Elisabeth 1re qui a sombré au large d'Alderney, deux siècles avant l'introduction du concept de polarisation de la lumière, peut corroborer l'utilisation d'un cristal de calcite pour des utilisations en navigation. L'utilisation d'un compas optique pouvait être cruciale même à cette époque, plus de quatre siècles après le temps des Vikings (traduction de l'auteur).

L'autorité reconnue en la matière est celle de The Alderney Maritime Trust (organisme britannique agissant comme conservateur de l'épave [7]). Consultée, celle-ci résume ainsi ses conclusions :

- un cristal de spath d'Islande a été retrouvé dans ce bâtiment qui a coulé en novembre 1594 ;

- il n'existe aucun précédent d'une telle découverte dans une épave ;

- rien ne permet de se prononcer sur l'utilisation de ce cristal pour la navigation ;

- le compas magnétique était commun à bord de tous les bâtiments à cette époque.

Or, en cette fin de siècle, la circumnavigation était courante. La connaissance de la position exacte du bâtiment devient un enjeu majeur. Si la mesure de la longitude pose encore problème, la latitude est déterminée avec une précision qui approche le degré par l'utilisation d'instruments de mesures de plus en plus précis tels l'arbalestrille, dérivée du bâton de Jacob arabe et précurseur du sextant.

De plus, les visées se font désormais sur les étoiles, dont le diamètre apparent est nul. La hauteur de ces astres à leur extremum peut être mesurée aisément avec une précision nouvelle. Grâce aux éphémérides d'origine arabe (les "tables de navigation" contemporaines) calculées avec une précision grandissante pour de nombreuses étoiles connues, la navigation nocturne permet de connaître la latitude presque en permanence [8].

En conséquence, la "pierre de soleil" n'a aucune d'utilité à bord d'un navire en 1594, à plus forte raison sur un bâtiment de guerre battant pavillon britannique, toujours à la pointe du progrès de l'époque, particulièrement dans son instrumentation de navigation.

La référence au cristal d'Alderney comme possible instrument de navigation tend à inscrire dans l'histoire moderne le mythe de la "pierre de soleil". Or, cette référence est contredite autant par les données de l'astrométrie que par le niveau de la technologie navale à la fin du XVIe siècle.

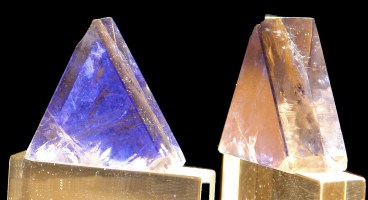

Polychroïsme de la cordiérite Deux photos d'un même cristal taillé, prises avec des orientations différentes par rapport au même éclairage incident. Musée de minéralogie de Mines Paris-Tech. Origine probable : Madagascar. |

La cordiérite et la calcite, polariseurs naturels

S'ils avaient eu l'usage de polariseurs naturels, les Vikings auraient pu utiliser plusieurs espèces minérales, présentes en Scandinavie. La cordiérite et la calcite sont deux de celles qui semblent les plus accessibles.

La cordiérite est un minéral fréquent des roches métamorphiques, la cordiérite est présente sur de nombreux sites en Scandinavie : elle est signalée par exemple à Arendal (au sud de la Norvège). Ce minéral était donc a priori accessible aux Vikings. La cordiérite (comme plusieurs autres minéraux) possède un fort polychroïsme. Ceci suppose qu'elle soit polie : les restes archéologiques montrent que ce n'était pas un problème pour les Vikings.

On observe dans un polyèdre taillé dans un cristal de cordiérite une couleur apparente, différente selon l'angle d'observation. On parle de dichroïsme quand le cristal présente deux couleurs principales, et de trichroïsme quand il en présente trois. L'effet polariseur qui y est associé permet la détermination du secteur polarisé de la voûte céleste.

Des cristaux rhomboédriques de calcite auraient pu être utilisés par les navigateurs vikings s'ils en avaient eu connaissance avant la fin du premier millénaire. Ce point n'est pas démontré, le spath islandais cristallisant en effet dans un nombre réduit d'occurrences (la littérature ne cite pas d'autre gisement que ceux, historiques, de Helgustaðir et d'Eskifjörður). L'Islande n'a été citée pour son spath que vers le milieu du XVIIe siècle [9], soit bien longtemps après l'épopée viking et aucun cristal de spath n'a jamais été mis à jour dans les vestiges de cette époque (on n'y a d'ailleurs pas plus retrouvé de cordiérite, de magnétite ou tout autre possible instrument de navigation).

La calcite présente un double indice de réfraction (la lumière incidente se propageant à deux vitesses différentes dans le réseau cristallin) : c'est le phénomène connu de la biréfringence. Le spath d'Islande montre nettement le phénomène, au contraire de la polarisation (ou de la dépolarisation) qui est plus complexe à mettre en évidence.

La magnétite peut faire office de boussole

Au contraire des minéraux polariseurs naturels, la magnétite peut avoir joué un rôle déterminant pour la navigation viking, bien plus crédible que celui prêté à la "pierre de soleil". Les défenseurs de la "pierre de soleil" prétendent que celle-ci est transparente, et considèrent que ce seul fait écarte la magnétite, opaque. Or les Sagas n'ont jamais rien dit de la transparence, ni même d'une quelconque utilisation de la "pierre de soleil".

Rappelons que ce minéral (Fe3O4) est un minerai de fer répandu, que sa dureté Mohs est de 5,5, sa densité de 5,2, qu'il cristallise dans le système cubique et, enfin, qu'il est de couleur noire. Certaines masses polycristallines de magnétite présentant un effet de dipôle magnétique auraient pu avoir un intérêt pour les navigateurs vikings.

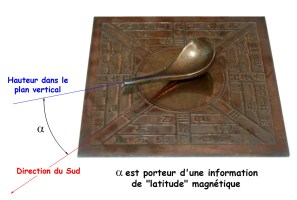

S'il est évident qu'un dipôle de magnétite pointe le Nord magnétique dans le plan horizontal, il est moins évident mais bien réel qu'il porte aussi une information de "latitude magnétique" par son pointage dans le plan vertical. Rien ne montre que les Vikings aient mis à profit ce "second angle", mais rien n'autorise à balayer sans examen cette conjecture car elle a, elle aussi, valeur opérationnelle.

Certains auteurs (dont [6]) signalent l'utilisation possible de la magnétite pour la navigation des Vikings. Bien avant les autres européens, les Vikings ont pu avoir accès à la connaissance de la magnétite et de ses propriétés : soit en Scandinavie (ce qui paraît le plus évident), soit au cours de leurs périples commerciaux vers l'Orient.

Nombreux sont les gisements de fer en Scandinavie, dont celui qui est présenté comme le plus grand au monde (évalué à 800 millions de m3 exploitables) : Kiruna, en Suède. Les gisements scandinaves sont formés d'oxydes ou d'hydroxydes de fer (magnétite, hématite, voire goethite, etc. La magnétite est donc présente dans l'aire de vie immédiate des Vikings. Ses occurrences sous forme de dipôles magnétiques sont nombreuses et facilement identifiables. Mais rappelons que les Vikings ont été en contact avec d'autres civilisations dont la civilisation chinoise qui faisait déjà usage de la magnétite à fin de navigation, dès le IVe siècle avant J.-C. [10]

La jonction des sociétés viking et chinoise s'est opérée à la fin du IXe siècle sur les routes commerciales qui leur étaient communes entre la Caspienne et la Mer Noire. L'hypothèse de l'utilisation de la magnétite par les Vikings pour guider leurs navigations hauturières avant la fin du premier millénaire est, de ce fait raisonnable. Ceci étant, la magnétite ne donne pas plus d'information au navigateur sur la position de son navire que ne le fait un polariseur : "pierre de soleil" ou tout autre. Par contre, et au contraire de celle-ci, la magnétite estime la route à suivre par la référence qu'elle établit sur le pôle magnétique, de jour comme de nuit, et indépendamment des conditions de la météorologie.

Autrement dit, avec la magnétite, le navigateur viking disposait d'une information permanente (le cap) lui permettant de guider son navire avec une probabilité raisonnable d'arriver à bon port, ce qui n'est pas le cas de la "pierre de soleil".

Dipôle aimanté dans une masse de magnétite Musée de minéralogie de Mines Paris-Tech |

Magnétite taillée en forme de cuillère Civilisation chinoise des Han (206 av. JC - 220 ap.JC) |

Conclusion

Compte tenu des multiples aspects de la question, une hypothèse documentée sur la navigation hauturière des Vikings ne peut être liée uniquement au résultat d'une recherche dans un domaine limité : ce terme n'a rien de négatif, s'agissant de situer cette recherche dans un champ plus vaste, celui de la physique par exemple.

La thèse de la "pierre de soleil" n'apporte pas d'éléments permettant de s'éloigner du domaine de l'optique polarimétrique jusqu'à en transposer le résultat à la navigation des Vikings. En effet, indépendamment de l'aspect hypothétique de son relevé, la direction du Soleil, supposée déterminée par la polarisation de la voûte céleste, ne renseigne pas le navigateur sur sa position. Ce constat est aussi vrai pour le navigateur viking pour le marin anglais de la fin du XVIe siècle.

La conjecture de la "pierre de soleil" n'a pas le fondement littéraire qu'elle affirme. En effet, aucune Saga ne mentionne une utilisation de la "pierre de soleil". De même, aucun texte de la littérature ancienne scandinave ne dit la transparence de celle-ci, ou fait état de son utilisation pour guider la navigation des Vikings.

Les données de l'astrométrie établissent que la seule connaissance de la direction du Soleil ne permet pas de déterminer la position d'un bâtiment à la mer, ce qui exclut toute capacité de la "pierre de soleil" à une telle détermination.

La référence au cristal de spath trouvé dans l'épave d'Alderney comme un possible instrument de navigation, est invalide pour la même raison. De plus, cette référence est contredite par le niveau bien connu atteint par les techniques de la navigation hauturière à la fin du XVIe siècle en Occident.

Pas plus que la "pierre de soleil", l'utilisation de la magnétite n'est probante au point de vue archéologique. Cependant, abondant en Scandinavie et accessible à leur connaissance, cet oxyde de fer apporte une réponse à la fois opérationnelle et simple à la navigation hauturière des Vikings. Cette hypothèse est rationnelle et soutenable en chacun de ses points : elle est donc proposée comme étant la plus probable.

Sur la base de cette proposition, c'est à "l'amateur éclairé" de conclure. Les auteurs le feront en considérant qu'un travail de recherche s'impose plus par la valeur et la portée de ses résultats que par la médiatisation d'une conjecture insouciante (voire ignorante ?) de l'histoire, des textes accessibles et des faits avérés.

Notes et éléments de bibliographie

- [1] A depolarizer as a possible precise sunstone for Viking navigation by polarized skylight Albert Le Floch, Guy Ropars et autres, Proceedings of the Royal Society

- [2] Blog d'Albert le Floch, un des promoteurs de la thèse de la "pierre de soleil"

- [3] Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris

- [4] La vie quotidienne des Vikings, 800-1050, Régis Boyer, éditions Hachette (2003)

- [5] Navigation maritime, Guy Bergen, éditions Amphora, Paris (1971)

- [6] L'instrument de navigation, Jean Randier, membre de l'Académie de Marine, éditions MDV, Paris (2006)

- [7] The Alderney Elizabethan Wreck, the Alderney Maritime Trust

- [8] Note : le problème de la mesure de la longitude n'est pas résolu à l'époque. La solution suppose en effet la mesure précise du temps ou, plus exactement, la "conservation du temps" par rapport au temps local sur un méridien de référence

- [9] La calcite. Hors-série n° 7 de la revue Minéraux et Fossiles, J.M. Le Cléac'h, F. Cesbron et P. Lebrun, éditions CEDIM (1998, épuisé)

- [10] Magnétisme : Fondements, collectif coordonné par Etienne du Trémolet de Lacheisserie, Collection Grenoble Sciences

Les photos sont de Jean-François Gazin.