Jean-François Gazin

Responsable de la commission Minéralogie

Jean-François Gazin est un passionné de minéralogie, toujours très attentif à la qualité des cristaux qu'il collecte ; il s'intéresse également à la photographie des minéraux. En octobre 2010, il a présenté à la commission une introduction à la difficile question de la couleur des minéraux. Il donne ci-dessous un résumé de l'exposé.

Qu'il s'agisse d'un minéral comme de tout autre corps, la couleur n'existe pas en tant que telle. Elle n'est en effet que construction du cerveau et n'existe donc que par le regard que nous lui portons. S'il semble que chaque être humain opère à peu près la même construction (à de notables exceptions près, dont le daltonisme est le cas le plus connu), il est communément établi que les espèces animales par exemple opèrent d'autres constructions en affichant des sensibilités chromatiques différentes de celles de l'homme. Ce qui mérite explications, avant même d'aborder la question de la couleur des minéraux.

La couleur est d'abord lumière, c'est-à-dire un phénomène physique qui peut être appréhendé à la fois par sa nature corpusculaire à travers l'existence du photon (littéralement : "grain de lumière") et par sa nature ondulatoire de rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement est caractérisé par la vibration d'un champ électrique et d'un champ magnétique dans des plans perpendiculaires, conduisant à en définir la fréquence (le nombre de vibrations par seconde) et la longueur d'onde (la distance physique entre deux niveaux identiques de la vibration, compte tenu d'une vitesse de propagation de 300 000 km/s dans le vide).

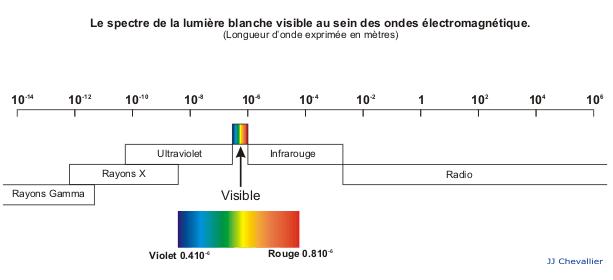

Le spectre des rayonnements électromagnétiques, c'est-à-dire la gamme des fréquences ou des longueurs d'onde possibles, est extrêmement vaste, avec des longueurs d'onde de quelques milliardièmes de microns (pour les rayons gamma) à plusieurs kilomètres (pour les ondes radio dites justement longues). Entre ces deux extrêmes, la lumière (sous-entendue comme la partie visible du spectre électromagnétique) ne représente qu'une infime partie de celui-ci avec des longueurs d'onde de 0.4 micron (pour le violet-bleu) à 0.8 micron (pour le rouge).

|

Un rappel de quelques fondamentaux physiques permet de mieux situer la question :

- la longueur d'onde d'un rayonnement est inversement proportionnelle à la fréquence de sa vibration, ce qui se conçoit presque intuitivement ;

- il y a relation directe entre l'énergie d'un rayonnement électromagnétique (dont la lumière visible) et la fréquence de sa vibration ;

- c'est le physicien Max Planck (1858-1947) qui a déterminé cette relation et élaboré la "constante de Planck", qui fonde la relation entre l'énergie du rayonnement et sa fréquence ;

- bien que moins célèbre que E = M c2 d'Einstein qui établit la relation entre masse et énergie, la relation de Planck a la même importance pour la physique contemporaine.

Ainsi, lorsqu'une particule élémentaire passe d'un niveau énergétique donné à un niveau inférieur (déplacement dans le réseau cristallin par exemple), la perte d'énergie se traduira par l'émission d'un rayonnement dont la fréquence sera définie par la relation de Planck. Inversement, un changement de niveau se traduisant par une plus grande énergie de la particule se traduira par l'absorption d'un rayonnement dont la fréquence sera définie de même (il faut bien trouver l'énergie quelque part). Ces émissions/absorptions modifieront la réponse chromatique du corps (sa couleur, en d'autres termes !). Encore convient-il que celui-ci soit éclairé en lumière blanche c'est-à-dire présentant un spectre plat (la même énergie, constante, du violet au rouge).

Les phénomènes de couleurs seront alors issus soit de réflexion sur le corps (la partie de la lumière réfléchie par celui-ci), soit de transmission (la partie de la lumière qui traverse le corps) voire d'absorption (la partie de la lumière qui n'est ni réfléchie ni transmise par le corps). On comprend mieux dans ces conditions à quel point la connaissance des réponses chromatiques renseigne utilement sur la composition et l'architecture cristalline d'un minéral donné. Exemples : couleurs de la malachite et de la fluorite.

|

|

| Le spectre de la lumière blanche est uniforme L'énergie est la même pour toutes les longueurs d'onde. |

La malachite réfléchit le vert Les changements de niveaux énergétiques à l'oeuvre dans son réseau cristallin excité en lumière blanche absorbent une partie des deux extrémités du spectre visible : le bleu et le rouge. Photo JFG : Les Contamines Montjoie |

|

|

| Cette fluorite transmet le bleu Les changements de niveaux énergétiques à l'oeuvre dans son réseau cristallin excité en lumière blanche absorbent la partie rouge du spectre visible. Photo JFG : fluorite du Beix, musée ENSMP |

Cette fluorite transmet le jaune et le rouge Les changements de niveaux énergétiques à l'oeuvre dans son réseau cristallin excité en lumière blanche absorbent la partie bleue du spectre visible. Photo JFG : fluorite du massif du Mont-Blanc, musée des minéraux, Chamonix |

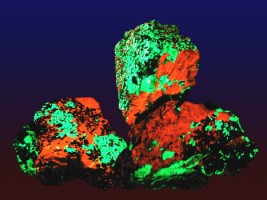

De multiples autres phénomènes caractérisent la couleur des minéraux dont la fluorescence ou la thermoluminescence. Les phénomènes de réfraction (éclat du diamant), de diffusion (éclat des perles), de diffraction (iridescence de l'opale ou de la labradorite) ou d'interférences (quartz irisés) résultent de colorations pseudo-chromatiques dues à des effets optiques étrangers à la structure cristalline.

|

|

| Fluorite bicolore Imaginons un instant la complexité des transitions énergétiques à l'oeuvre ! Photo JFG : fluorite de Namibie, musée ENSMP |

Calcite et willemite L'éclairage en lumière ultraviolette permet d'observer la fluorescence de la calcite (orange) et de la willemite (vert). Photo JFG : musée des minéraux de Crozon |