A quel moment de l'histoire de la Terre les différentes espèces minérales que nous connaissons aujourd'hui sont-elles apparues ? Telle est la question que Pierre Gatel aborde dans cet exposé qui est une présentation des travaux de MM.Robert M. Hazen, John M. Ferry, Thimothy McCoy, Dominic Papineau, Dimitry A. Sverjensky, Namhey Lee et Mme. Patricia M. Dove parus dans la revue Elements, Février 2010, Vol. 6. Nous remercions ces auteurs pour leur aimable permission ainsi que Mme. Pierrette Tremblay, directrice de la rédaction de la revue Elements.

Introduction

La genèse des minéraux au cours des temps, pour notre planète et son satellite, est devenu un moyen de caractériser le stade évolutif auquel est parvenu une planète quelconque hors du système solaire (exo-planète) ; depuis que l'on sait les détecter directement (2008).

Les premières espèces minérales, présentes dans les météorites

C'est dans la période prénébulaire du système solaire (> 4,6 Ga) qu'on enregistre l'apparition des premières espèces minérales ou minéraux « ancestraux ». On en recense alors à peine une douzaine, dont les plus abondants sont constitués de carbone sous forme de graphique ou de diamant. Au début de la formation de la Terre, par accrétion, le nombre des espèces minérales a évolué lentement. Si l'on s'en réfère aux chondrites les plus primitives (âgées de plus de 4,56 Ga), leur nombre s'est élevé jusqu'à une soixantaine au cours de cette période. Ceci grâce à la séparation progressive et à la concentration des éléments chimiques de distribution encore relativement uniforme dans la nébuleuse pré-solaire.

Quelques uns de ces matériaux formateurs de planètes, entre 4,56 et 4,55 Ga, sont devenus des planétésimaux (corps compacts d'au plus quelques dizaines de kilomètres de long susceptibles de s'attirer par gravité pour constituer des protoplanètes de la taille d'une planète naine par exemple de type Pluton, 1 100 km de rayon contre 6 300 km pour la Terre) suffisamment grands pour fondre partiellement, se choquer, se différencier et entamer une série de processus thermiques et d'altération aqueuses. Le système solaire s'est alors augmenté jusqu'à 250 phases minérales.

Jusqu'ici, toute l'histoire des minéraux est consignée dans la « mémoire des météorites » (chondrites et achondrites) qui recèlent toutes ces espèces.

Au centre zone à cristaux parallèles d'olivine au-dessus autour (coloré brun) zone à pyroxène (G x 250) |

Au centre faisceau rayonnant d'olivine autour dans zone sombre, silicates et carbone (G x 250) |

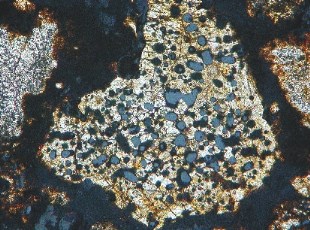

En gris inclusions refractaires (O et E : oxyde d'Al, Ti et perovskite) au centre en inclusions bleu-gris : ferro-nickels (G x 400) |

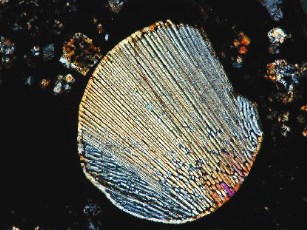

Cristal d'olivine, section hexagonale, perpendiculaire à l'axe principal (G x 420) |

| Vues en lumière polarisée d'une lame mince de chondrite carbonée (CO3-Dar al Gani 749, Lybie) Photos Emmanuel Dransart | |

De l'Hadéen à l'Archéen

Ce ne sera qu'avec une seconde période, de l'Hadéen à l'Archéen (4,55 à 2,5 Ga) que la mobilisation des roches ignées, les granitoïdes et la tectonique des plaques vont propulser le nombre des espèces minérales jusqu'à 1 500. A l'étape des roches ignées (de 4,55 à 4,0 Ga) selon le contenu volatil de la planète la formation de minéraux peut s'accroître de façon variable. Ainsi des corps célestes comme Mercure ou la Lune, pauvres en volatils pourraient atteindre 350 espèces. En présence d'eau et d'autres substances volatiles la diversité s'accroîtrait d'hydroxydes, hydrates, carbonates et évaporites jusqu'à cumuler 500 espèces. Ce pourrait être le cas de l'évolution de Mars.

Cependant l'événement important est surtout la transformation de la croûte basaltique primitive (4,0 à 3,5 Ga). Les premiers granites résultent de fusions partielles dans le manteau. Les orthogneiss Hadéen-Eoarchéen (formés à partir de roches ignées) sont généralement supposés avoir des protolithes granitoïdes de la série tonalite-trondhjemite-granodiorite (TTG). Ces roches plutoniques sont formées, pense-t-on à partir d'anciennes croûtes mafiques hydratées et sont composées essentiellement de quartz, plagioclases, biotite, et feldspath potassique. Mais elles sont également riches de divers minéraux secondaires en inclusion dans la roche ou dans les zircons comme dans le complexe d'Acasta (Canada).

La pulsion d'innovation minéralogique vient de fusions partielles répétées et de la concentration d'éléments rares pour donner des pegmatites complexes et leurs ~ 500 minéraux différenciés de Li, Be, B, Nb, Ta,U et une dizaine d'autres éléments rares. Puis, avec l' étape terrestre de développement des granitoïdes, le nombres d'espèces minérales va doubler, pour atteindre le millier.

La subduction de matériaux crustaux chimiquement variés, richement hydratés, a conduit à des interactions fluide-roche et associé des concentrations d'éléments rares à une vaste échelle, formant notamment des dépôts massifs de sulfures avec plus de 150 nouveaux sulfo-sels. Plusieurs douzaines d'espèces nouvelles apparurent à la surface de la Terre à partir de la remontée de domaines profondément enfouis contenant une profusion de minéraux de haute pression et basse température formés le long de gradients géothermiques anormalement bas dans les zones de subduction. Au total, peut-être 1 500 minéraux différents furent générés par les processus de croûte et de manteau de la dynamique Terrestre.

Zircon des gneiss d'Acasta, points d'analyse avec age relatif en millions d'années Source : Prof. H. Martin, Université Blaise Pascal |

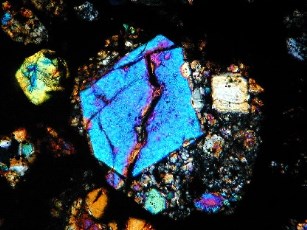

Jadeite (Russie, Ozero, Baikal) minéral à HP et BT des roches de la tectonique des plaques Photo Pierre Gatel |

Le rôle du vivant dans la formation des minéraux

Les minéralogistes ont catalogué aujourd'hui près de 4 700 espèces ; un ordre de grandeur supérieur à celui de tout autre monde voisin. Qu'est-ce qui rend la Terre si différente ?

Bien que pré-existant dans les nébuleuses présolaires, au stade planétaire de 3,9 Ga, l'oxygène était surtout engagé sous forme d'eau et de gaz carbonique. Il est revenu au vivant d'en « activer » progressivement les propriétés requises pour la formation des nombreuses espèces que nous connaissons aujourd'hui. La vie la plus précoce sur une Terre anoxique a eu relativement peu d' effet sur la diversité minérale (3,9 à 2,5 Ga) des roches déjà en place. En rapport avec la nouvelle influence biogénique se sont formées d'autres roches comprenant des récifs carbonés locaux et des formations de fer rubanées étendues.

Franchir la barre des 1 500 espèces est une histoire d'eau, de CO2 et d'O2. Elle a débuté avec le concours des premiers micro-organismes voici 3,5 Ga. Peut-être grâce à des cellules dépourvues de noyaux différenciés dont les reliques sont peu spectaculaires. Moins que les stromatolites laissés par des cyanobactéries, dont l'activité induit des précipitations laminées de carbonate. Leur première existence prouvée remonterait à 2,7 Ga.

Un événement majeur d'oxydation (2,5 à 1,9 Ga) multiplia le nombre d'espèces jusqu'à 2 500 espèces. Il est largement dû à l'apparition des eucaryotes qui grâce à une double endosymbiose (bactérie + cellule pré-caryote) se sont dotés d'une fonction respiratoire et de chloroplastes. Leur multiplication active va permettre, via l'oxygène libre, la génération de nombreuses espèces minérales supergènes.

A l'aube de la période cambrienne, la surface terrestre sub-aérienne était, comme cela fut le cas pour les 4 Ga précédentes, essentiellement de la roche aride. L'émergence des plantes terrestres il y a environ 400 Ma, non seulement altéra profondément l'apparence de la surface de la Terre, mais aussi conduisit à la création rapide de sols, incluant un ordre de grandeur supplémentaire dans le pourcentage de production de minéraux argileux.

Le milliard d'année suivant (1,9 à 1,0 Ga), appelé « intermède océanique » (ou plus bizarrement « le milliard ennuyeux »), semble avoir été une stase minéralogique. L'étape suivante (1,0 à 0,542 Ga) est celle d'une réduction drastique du CO2 dont l'origine comme le rétablissement partiel fait débat. Toujours est-il que le minéral le plus abondant fut la glace (épisodes de la terre boule de neige).

Enfin, le Phanérozoïque (le temps du vivant visible, de 0,542 Ga à nos jours) fut et demeure celui de la multiplication des espèces minérales. En témoignent les minéralisations de la vie au fond des eaux douces ou salées, au fond des grottes, dans les airs : guanos, os, cellules végétales, calculs rénaux, hydrocarbures algaires fossiles, bactéries tous terrains, sont autant de cas de figure où la vie s'exprime par des innovations minérales ou des copies (à moindre coût énergétique que l'absence de vie) grâce à des protéines ou de mécanismes pas toujours complètement élucidés.

|

Minéral dédié au Dr. R. Hazen, espèce reconnue en 2008, KNaMg2(PO4)2 14 H2O. Il résulte du dessèchement ou de la décomposition d'algues sur des calcaires et aragonites poreux. Source : Dr. Hexiong YangHazenite |

Conclusion

Prendre le temps comme variable en minéralogie est donc relativement nouveau. Son association à différentes phases de l'histoire cosmologique et planétaire lui permet d'être un outil de référence pour mesurer le degré d'évolution des planètes solaires et des exo-planètes dont l'exploration ne fait que débuter. L'histoire terrestre est-elle une aventure unique ? La minéralogie peut contribuer de façon majeure à répondre à ce type de question.

Bibliographie

- Dove P. (2010) The Rise of Skeletal Biominerals. Elements, 6 : 37-42

- Hazen R.M. and Ferry J.M. (2010) Mineral Evolution Mineralogy in four dimensions. Elements, 6 : 9-12

- McCoy T.J. (2010) Mineral Evolution of Meteorites. Elements, 6 : 19-23

- Papineau D. (2010) Mineral Environements on the Earliest Earth. Elements, 6 : 25-30

- Sverjensky D.A. and Lee N. (2010) The Great Oxidation Event and Mineral Diversification. Elements, 6 : 31-36

- J. W. Valley, A. J. Cavosie, T. Ushikubo, D. A. Reinhard, D. F. Lawrence, D. J. Larson, P. H. Clifton, T. F. Kelly, S. A. Wilde, D. E. Moser and M. J. Spicuzza (2014), Hadean age for a post-magma-ocean zircon confirmed by atom-probe tomography . Nature Geoscience vol. 7, p 219-223