Du 19 au 21 octobre 2013, vingt et un membres de la commission Volcanisme se sont retrouvés pour une sortie dans l'Estérel.

L'excursion, proposée par Jean-Marie Cuvelier, a été préparée sur le terrain par Dominique Rossier et Yves Grimault. Parmi les participants,

nous avons eu la chance d'accueillir Nicole Santarelli, maître de conférences honoraire de géologie à Paris VII, qui connaît fort

bien cette région. Le programme était le suivant :

Une brève présentation de l'Estérel

L'Estérel est un petit massif montagneux de 320 km2 situé dans la partie orientale du département du Var, à la limite des Alpes-Maritimes. Entre Fréjus et la Napoule, il tombe brutalement sur la mer et ne laisse qu'un étroit couloir entre les reliefs et la côte pour la route et la voie ferrée. A l'ouest, il est limité par la vallée de l'Argens et au nord par le massif du Tanneron. Il culmine au mont Vinaigre à 614 mètres d'altitude.

Comme les Maures et le Tanneron, c'est une relique de la chaîne varisque. Le massif est traversé par un important réseau de failles orientées dans deux directions perpendiculaires, Nord-Sud et Ouest-Est. Ces directions sont celles des fossés d'effondrement où coulent les cours d'eau, par exemple Ouest-Est pour l'Argens et Nord-Sud pour son affluent le Reyran.

Carte géologique simplifiée de l'Estérel Source : Carte BRGM Fréjus-Cannes |

Les grandes phases de l'histoire géologique du massif

Le socle de l'Estérel date de la formation de la chaîne varisque (antécarbonifère), de même que les granites des Maures et du Tanneron. Mais la quasi totalité des affleurements datent de la fin du Paléozoïque :

- au Carbonifère (360 à 300 Ma), formation du bassin houiller du Reyran (mine de Boson) et du graben de l'Avellan ;

- au Permien, volcanisme extensif de type rift continental pendant 30 millions d'années (280 à 250 Ma). Les formations volcaniques de cet âge constituent la grande majorité des roches de l'Estérel.

A l'Oligocène (~ 30 Ma), une nouvelle manifestation magmatique correspondant au cycle alpin met en place des petits laccolithes d'estérellite visibles au sud du massif (cap Dramont).

Notons qu'il n'y a pas d'affleurements du Mésozoïque dans l'Estérel.

La rhyolite et l'estérellite

La rhyolite est sans doute la roche la plus représentative de l'Estérel. C'est une roche effusive acide ; dans le diagramme de Streckeisen, sa composition correspond à celle du granite. L'hématite lui donne la belle couleur rouge orange qui caractérise le massif. La carte géologique au 1/50 000 en distingue plusieurs variétés réparties sur 12 niveaux, empilés les uns sur les autres. Nous en avons principalement observé trois au cours de l'excursion :

- la "coulée" de rhyolite ignimbritique est la plus importante en volume et correspond à ce que l'on appelle parfois le porphyre amarante de l'Estérel. Elle correspond à plusieurs nappes d'une épaisseur totale de 150 à 300 mètres et d'un volume de 60 km3 étalé sur pratiquement tout le massif. Elle est datée de 272 Ma et est riche en phénocristaux de quartz et de feldspaths potassiques ;

- le piperno rhyolitique est caractérisé par la présence de flammes noyées dans la masse de la rhyolite. Ces flammes sont des retombées visqueuses soudées à la masse des éjectas. On en trouve en particulier à la base du mont Vinaigre ;

- la rhyolite fluidale ou pyroméride est caractérisée par une structure faisant apparaître des ondulations visibles à l'oeil nu qui résultent de l'écoulement de la lave. On la trouve au sommet du mont Vinaigre et elle est datée de 253 Ma.

L'estérellite, parfois appelée porphyre bleu de l'Estérel, est une roche plutonique, c'est-à-dire à refroidissement lent, plus précisément, c'est une microdiorite quartzique. Elle n'affleure que dans la partie méridionale du massif (région d'Agay et du cap Dramont). Elle correspond à plusieurs petits laccolithes datés de l'Oligocène qui recoupent les formations permiennes. Cette belle roche bleue, très résistante, était connue des Romains et a longtemps été utilisée pour la construction des routes et comme ballast de voie ferrée. De nos jours, une carrière reste en exploitation.

Jour 1 : de la côte de Saint-Raphaël à la pointe de Pierre Blave, le Rastel d'Agay, la carrière des grands Caous

La matinée du premier jour a été consacrée au parcours de la côte entre Saint-Raphaël et la pointe de Pierre Blave. Sur quelques kilomètres seulement, nous y effectuons quatre arrêts qui permettent de découvrir plusieurs formations caractéristiques de l'Estérel.

La Batterie des Lions

L'itinéraire commence à une centaine de mètres du port de plaisance de Saint-Raphaël, au lieu dit la Batterie des Lions. Le nom vient de deux ilôts rocheux, les lions de mer et de terre, qui émergent devant le port. La vue sur la baie de Fréjus, l'embouchure de l'Argens, et au loin le rocher de Roquebrune est superbe. Sur le plan géologique, on observe un bel affleurement de trachyte, une roche volcanique riche en feldspaths alcalins. L'affleurement est daté de 250 Ma et la présence d'hématite lui donne une couleur rouge. Le refroidissement de la lave a formé des prismes basculés vers le sud ; dans les diaclases, on voit des "filons" noirs, riches en silice et minéraux ferro-magnésiens.

Prismations |

Trachyte et phénocristaux de feldspath |

| Batterie des Lions | |

La plage de Boulouris

La plage de Boulouris permet d'observer une formation volcano-sédimentaire, alternance de bancs inclinés, de grès et de conglomérats constitués de galets très variés (basalte, rhyolite, etc.). La formation est traversée par un filon de dolérite d'une dizaine de mètres de largeur.

Grès et conglomérats |

Grès et conglomérats |

| Plage de Boulouris | |

La plage d'Aiguebonne

On s'arrête ici devant une coulée d'hawaiite, une lave épanchée d'un volcan qui était localisé au sud, dans la mer actuelle. Il s'agit d'un basalte légèrement différencié, plus basique que le trachyte vu précédemment ; comme son nom l'indique, on le trouve aux îles Hawaï. On observe des bombes en croûte de pain, des cristaux de feldspath plagioclases (labrador) et des dépôts de calcite.

Vue générale de la coulée |

Phénocristaux de feldspath dans hawaiite |

| Plage d'Aiguebonne | |

La pointe de Pierre Blave

Nous découvrons ici les premiers affleurements d'estérellite. Le contact avec le grès encaissant est très net ; on observe également des taffonis produits par l'érosion éolienne en milieu marin. Une cassure fraîche de la roche permet de distinguer plusieurs minéraux caractéristiques : quartz, feldspath plagioclase, amphibole.

Contact estérellite / grès permien |

Erosion de l'estérellite |

| Pointe de Pierre Blave | |

En continuant le parcours, on arriverait à la plage du Dramont, surtout connue pour le débarquement des Alliés d'août 1944, et couverte de galets d'estérellite. La matinée s'achève par un pique-nique au petit port de Poussaï.

Le Rastel d'Agay

L'après midi commence par la promenade au Rastel d'Agay. Il s'agit d'une barre rocheuse facilement reconnaissable par une succession de pans rocheux formant une sorte de grand peigne. On arrive en voiture par le boulevard Rastel et on termine à pied sur un sentier qui mène jusqu'au sommet à 287 mètres. Le chemin permet de découvrir la côte d'abord vers Fréjus puis vers la baie de Cannes. Au sommet on a une large vue sur le massif de l'Estérel ; le mont Vinaigre et le pic de l'Ours sont particulièrement reconnaissables. Sur la carte géologique, la formation représente la cinquième couche de rhyolite ignimbritique. La roche est compacte et a une très belle couleur rouge.

La carrière d'estérellite des grands Caous

Après le Rastel d'Agay, nous revenons vers Saint-Raphaël et effectuons un dernier arrêt à la carrière d'estérellite des grands Caous. Nous n'avons pas l'autorisation de pénétrer dans l'exploitation mais nous pouvons observer les rochers d'estérellite à l'extérieur de l'enceinte.

Le front de taille s'arrête au toit du laccolithe et permet de visualiser le contact avec l'encaissant (pélites du Permien). Des cassures fraîches de la roche nous montrent plusieurs minéraux intéressants : feldspaths zonés, épidote (pistachite), pyrite. A la périphérie de la carrière, on observe un niveau de roches métamorphiques de l'auréole de contact.

Front de taille et toit du laccolithe |

Cassure fraîche d'estérellite |

| Carrière des grands Caous | |

Jour 2 : le mont Vinaigre et le rocher de Roquebrune

Le mont Vinaigre

Le mont Vinaigre est une étape pratiquement incontournable dans une excursion géologique dans l'Estérel. On y arrive par la route DN7 et le col du Testanier. La promenade commence a un parking près de la maison forestière de Malpey et suit un sentier qui monte jusqu'au sommet, facilement identifiable par une tour hertzienne et un observatoire.

Malgré un ciel relativement couvert, les panoramas sont très larges, d'abord vers le sud et la rade de Fréjus, puis, vers le nord lorsqu'on passe de l'autre côté du versant. On découvre alors le massif du Tanneron et le bassin d'effondrement qui le sépare de l'Estérel, le lac de l'Avellan, le bassin du Reyran, et au loin, vers l'ouest, la vallée de l'Argens et le rocher de Roquebrune.

Le mont Vinaigre est un paléovolcan du Permien et la montée permet de traverser plusieurs formations, successivement des brèches volcaniques, des tufs, le piperno rhyolitique (avec ses flammes), puis, près du sommet, un second niveau de brèche qui a laissé de gros monolithes.

Au sommet, le panorama est de 360°, quelques centaines de mètres plus loin et un peu plus bas, de l'autre côté d'une faille, on atteint une formation de pyroméride ou rhyolite fluidale. C'est le point terminal de la promenade.

Le mont Vinaigre |

Brèche volcanique |

Piperno rhyolitique |

Pyroméride |

| Mont Vinaigre | |

Le rocher de Roquebrune

Après un pique-nique au sommet du mont Vinaigre, nous regagnons les véhicules et nous nous dirigeons vers Fréjus et le Muy, jusqu'au rocher de Roquebrune. Ce rocher, est situé dans la partie orientale des Maures, en bordure de l'autoroute A8 ; culminant à 372 mètres d'altitude, il domine la vallée de l'Argens.

La formation est un conglomérat de fragments de granite des Maures alternant avec des niveaux volcano-sédimentaires. A quelques kilomètres du point d'observation, on observe la faille qui marque le contact entre le conglomérat et le granite des Maures.

Vue générale du rocher |

Les bancs de conglomérat |

| Rocher de Roquebrune | |

Jour 3 : le site de Malpasset

La matinée du troisième jour est consacrée à la visite du site de Malpasset. Pour beaucoup d'entre nous, le nom Malpasset évoque la rupture d'un barrage et une grande catastrophe nationale. L'accident eut lieu le 2 décembre 1959 et fit près de 500 victimes. Le site est à quelques kilomètres de Saint-Raphaël dans la direction de Cannes. Un parking situé à côté de l'autoroute A8 est le point de départ d'un sentier qui monte jusqu'au pied du barrage.

L'ouvrage était construit sur le Reyran, un affluent de l'Argens, au régime très irrégulier, caractéristique des torrents méditerranéens ; il était à sec le jour de notre visite. La réserve d'eau de 50 millions de m3 devait réguler le cours du Reyran et était destinée à l'agriculture et l'alimentation en eau potable. Le barrage avait une hauteur maximum de 60 mètres pour une longueur de crête de 225 mètres. Son épaisseur, 1,5 mètres au sommet et 6,8 mètres à la base, en faisait un barrage de type voûte mince. Dans ce type de construction, la structure, bombée du côté de la retenue, agit comme un arc : la pression de l'eau met l'arc en compression et celui-ci transmet les efforts dus à la poussée de l'eau aux ancrages du barrage, sur chaque rive.

L'accident s'est produit à la fin de la mise en eau du réservoir. La ruine du barrage a provoqué une immense vague qui a envahi la vallée du Reyran et est arrivée une vingtaine de minutes plus tard dans la ville de Fréjus. Elle a transporté d'énormes blocs de béton sur des centaines de mètres ; certains sont encore visibles, parfois avec la roche sur laquelle le bloc était ancré.

Elévation aval après l'accident Source : Coyne et Bellier |

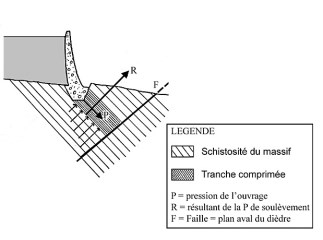

Schéma des sous-pressions Source : Lithothèque Académie Aix-Marseille |

Rive droite : reste du barrage ancré sur son substrat |

Rive gauche : dièdre rocheux emporté avec le barrage |

| Barrage de Malpasset | |

Sur l'emplacement du barrage, rive droite et au fond du thalweg, certains plots sont restés en place, mais sur la rive gauche, ils ont tous été arrachés sauf la culée située au niveau de la crête. Sur la rive gauche, à l'aval, on distingue nettement un grand dièdre correspondant au volume de rocher qui a cédé et emporté le barrage. Côté amont rive droite, une impressionnante fracture est visible et on constate que le béton est resté adhérent à la roche sur lequel il est coulé.

La vallée du Reyran est un rift avorté, mis en place au Carbonifère, à la fin de l'orogenèse hercyienne ; le barrage était construit sur un verrou de gneiss. De nombreuses failles sillonnent la vallée et le gneiss est très hétérogène.

On ne peut entrer ici dans le récit des événements qui ont jalonné la vie du barrage, depuis sa conception jusqu'à l'accident, ni dans le détail des causes ayant provoqué la catastrophe. Disons simplement que c'est la faiblesse de la roche de fondation rive gauche et les sous-pressions qui ont entraîné la ruine de l'ouvrage : l'eau interstitielle, infiltrée dans la roche et mise en pression par la hauteur de la retenue a rompu l'équilibre d'une partie de l'ancrage et l'a arraché. Plusieurs éléments propres au site, et pratiquement inconnus lors de la construction du barrage, ont contribué au phénomène :

- le gneiss servant d'appui était folié dans le sens de la poussée, ce qui concentrait les efforts ;

- la perméabilité du gneiss diminue lorsqu'il est comprimé et cette propriété est particulièrement importante pour le gneiss de Malpasset ;

- une faille était située à une vingtaine de mètres seulement à l'aval de la paroi du barrage et a permis le glissement de tout un pan de roche.

Le barrage n'a jamais été reconstruit.

Blocs du barrage emportés par la catastrophe |

Couche riche en charbon dans les grès carbonifères |

| Dans la vallée du Reyran, en aval du barrage | |

Après la visite du site, sur le chemin qui mène à la route départementale, des travaux en cours ont fait affleurer une couche argileuse riche en charbon dans les grès carbonifères du Reyran.

Conclusion

Fréjus a été une ville romaine importante et a conservé plusieurs monuments de cette époque. Certains d'entre nous ont continué l'excursion par une visite à caractère historique : amphitéâtre, aqueduc, cloître et baptistère de la cathédrale, etc. Il est alors temps de prendre le TGV vers Paris... ce qui ne veut pas dire que le voyage est terminé pour tous : les membres de la commission qui suivent les séminaires de pétrologie étudieront prochainement les nombreuses lames minces des échantillons prélevés pendant le voyage.

Pour conclure, on peut dire que les participants sont ravis de ce week-end passé dans une belle région où ils ont découvert un volcanisme atypique et de très beaux paysages. Certains regrettent un peu de repartir si vite et de ne pas avoir vu d'autres sites intéressants, par exemple le volcan de Maurevielle et envisagent déjà de revenir. Nous remercions très amicalement Dominique Rossier, le responsable de la commission Volcanisme, toujours apprécié pour sa gentillesse et sa patience, la clarté de ses explications et son sens de l'organisation.

Crédit photos : Daniel Levert et Nicole Santarelli.

Aster sedifolius (Aster à feuilles de sedum) |

Arbutus unedo (Arbousier commun) |

| Deux fleurs méditerranéennes | |

Quelques documents et sites web recommandés pour préparer une excursion géologique dans l'Estérel :